AIヘルプデスクとは?効果・事例・導入手順とおすすめツール比較

近年、ヘルプデスク業務におけるAI活用が急速に進んでいます。

従来は人が対応していたパスワードリセットやマニュアル問い合わせといった定型業務を、生成AIやチャットボットが担うことで、業務効率化と利用者体験の改善を同時に実現できるようになりました。特にMicrosoft Teamsなど日常的に使うツールと統合することで「業務の延長線上で解決できる仕組み」が整い、導入効果は社内外で大きく拡大しています。

本記事では、AIヘルプデスクの定義や従来型との違い、RAGを活用した精度向上の仕組みから、具体的なユースケース、導入ステップ、ツール比較、失敗しないためのポイントまで体系的に解説します。

自社の業務効率化や顧客体験向上を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

AIヘルプデスクとは?

定義と適用範囲

AIヘルプデスクとは、従来人が対応していた問い合わせ業務を、生成AIや自然言語処理を活用して自動化・効率化する仕組みです。FAQ検索やチケット起票を超え、ユーザーの質問意図を解釈し、文脈に沿った最適解を返すことができます。

社内利用ではパスワードリセットや勤怠ルールの確認、社外利用では製品マニュアルや不具合対応の初期サポートなどが代表例です。

AIが一次窓口を担うことで、担当者は複雑な案件に集中でき、組織全体のリソース配分が改善されます。

従来型とAI型の違い

従来のヘルプデスク自動化は、ルールベースやシナリオ型チャットボットが中心でした。これらはルールベースやシナリオ分岐が中心で、範囲外の質問には対応困難でした。

例えば「選択肢をクリックして進む」「特定のキーワードに反応する」といった仕組みで、範囲外の質問には柔軟に対応できません。

AI型はRAG(後述)を活用し、検索と生成を組み合わせることで柔軟な応答が可能になります。例えば「VPNがつながらない」といった曖昧な表現でも、AIはマニュアルを参照し段階的な解決策を提示できます。

結果として、ユーザーは「機械に質問している」感覚から「人に相談している」感覚に近い体験を得られるようになります。これは、社内従業員のストレス軽減や顧客満足度向上に直結します。

| 項目 | 従来型チャットボット | AI型ヘルプデスク |

|---|---|---|

| 対応方式 | ルール・キーワードマッチ | 自然言語理解 + RAG |

| 柔軟性 | 限定的 | 高い(曖昧表現にも対応) |

| 利用体験 | 機械的、選択肢依存 | 人的対話に近い |

| 活用範囲 | FAQ限定 | FAQ+チケット+ナレッジ連携 |

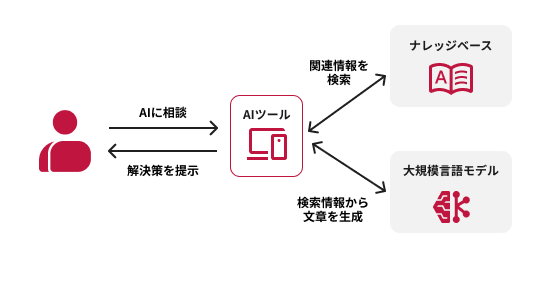

RAGの基本

生成AIは時に「ハルシネーション(もっともらしいウソ)」と呼ばれる誤回答を生みます。これを防ぐのがRAG(Retrieval-Augmented Generation)です。AIがナレッジベースから関連情報を検索(Retrieval)し、それを根拠として文章を生成(Generation)する仕組みで、精度と信頼性を高めます。

たとえば「Teamsのチーム作成方法」を尋ねられた場合、AIは最新のMicrosoft 365ドキュメントを参照して回答でき、誤情報拡散のリスクを減らせます。この際、AIは最新の社内マニュアルを検索して提示するため、現場の運用と乖離しない精度の高い回答が可能です。

AIヘルプデスクを成功させる上で、このRAGの設計と情報源の整備が精度のカギを握ります。

社内・社外ヘルプデスクの違い

AIヘルプデスクは、利用対象が「従業員」か「顧客」かによって要件が大きく異なります。

社内向けでは、ITサポート(パスワード、VPN、システム利用方法)や人事・総務の問い合わせが中心となり、セキュリティ要件や権限管理が重視されます。社外向けでは、顧客体験の改善や迅速な対応が最優先されるため、24時間365日の自動対応や多言語サポートが求められます。

また、データ管理の観点も異なります。社内ではM365や社内システムとの認証連携、監査ログの保存が必要ですが、社外では個人情報保護やカスタマーサクセスとの連動が重要になります。

両者に共通するのは、生成AIを一次対応とし、複雑な案件を人がフォローする役割分担を前提に設計する点です。こうした違いを理解して導入設計を行うことで、利用定着と成果創出につながります。

期待できる効果とビジネスインパクト

AIヘルプデスクを導入すると、単なる問い合わせ削減にとどまらず、業務効率や顧客体験(CX)・従業員体験(EX)の向上といった多面的な効果が期待できます。効果を正しく測定し、経営層へ説得力を持って説明するためには、KPIの設定や定量試算が欠かせません。

ここでは、主要KPI、効果の数値化方法、パイロット導入での検証ポイントを解説します。

主要KPI

AIヘルプデスクを導入した際の効果は、定性的な「便利になった」という印象だけでは十分に評価できません。成果を明確に示すためには、KPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。

代表的な指標には以下が挙げられます。

- 一次解決率(First Contact Resolution):AIが人にエスカレーションせず解決できた割合。

- 平均対応時間(Average Handling Time):問い合わせから解決までの時間短縮度合い。

- 顧客満足度(CSAT/NPS):回答スピードや一貫性が改善された結果としての利用者評価。

たとえば社内ヘルプデスクで「パスワードリセット」の問い合わせの8割をAIが即時対応できれば、IT部門の負荷が劇的に下がります。KPIを数値で追跡することで、経営層や利用部門に導入効果を説明しやすくなります。

定量効果の試算方法

導入前の検討段階では、ROI(投資対効果)を数値化して示すことが重要です。一般的には以下の式で効果を試算できます。

効果額 = 問い合わせ件数 × 自動化率(削減率) × 工数単価

例えば月間1,000件の問い合わせがあり、AIがそのうち40%を自動解決できるとします。1件あたりの対応コストを1,000円とすると、1,000件 × 40% × 1,000円 = 40万円の削減効果 となります。

これを年間ベースにすれば約480万円。さらに残業時間削減や社員満足度向上といった副次効果も加えれば、経営層への説得材料として十分です。

パイロット段階でのKPI設計

いきなり全社導入を行うと、リスクや効果が見えにくくなります。そのため、多くの企業は部署単位での パイロット導入(PoC) を実施します。この段階で重要なのは、ABテストのように「AI対応あり/なし」で効果を比較し、明確なKPI改善を示すことです。

例えば「人事部門に寄せられる申請関連の問い合わせ」を対象に、AI導入後の平均対応時間や一次解決率を測定します。小規模でも成功体験を共有すれば、他部署への展開もスムーズになります。

例)

- 導入前:平均対応時間30分

- 導入後:平均対応時間10分(67%短縮)

また、パイロットで得られたログはAIの精度改善にも役立ち、拡大導入のリスクを低減できます。

効果の広がりとビジネスインパクト

AIヘルプデスクは単にコスト削減を実現するだけではありません。業務効率化の成果が、組織全体の生産性や顧客体験の向上につながるのが最大のビジネスインパクトです。

- 社員体験(EX)の向上:社内手続きやIT問い合わせが即時解決することで、業務が止まるストレスが減少。

- 顧客体験(CX)の強化:顧客が24時間対応を受けられることで安心感が高まり、リピートや解約防止に寄与。

- 戦略的リソースシフト:単純な対応をAIに任せ、社員を高度な分析や改善業務に配置できる。

特にグローバル企業では、多言語対応や時差を超えたサポートが容易になるため、市場拡大やブランド価値の強化にもつながります。

主なユースケースと適用領域

AIヘルプデスクは「定型的な問い合わせが多い領域」に特に効果を発揮します。IT、人事・総務・経理、顧客対応など、社内外を問わず幅広い利用が進んでいます。ここでは代表的なユースケースを紹介します。

IT分野での利用例

AIヘルプデスクの代表的な適用領域がIT部門です。

特に、パスワードリセット、VPN接続トラブル、ソフトウェアインストール手順といった定型問い合わせは自動化の効果が大きい領域です。これらは問い合わせ件数が多く、しかも手順がマニュアル化されているため、AIが即時に正しい案内を返しやすい特徴があります。

例えば「VPNが接続できない」という質問に対し、AIはネットワーク設定や利用マニュアルを参照し、段階的なトラブルシューティングを提示できます。

これにより、IT部門の担当者は「高度で複雑な障害対応」に集中でき、部門全体の生産性が高まります。また、人手対応に比べてエラー率が下がることも利点です。

人事や総務・経理での利用例

ヘルプデスクAIは、管理部門の定型的な質問対応にも有効です。

例えば「有給休暇の申請手続き」「経費精算のルール」「就業規則の確認」といった事務的な問い合わせは、従業員から繰り返し寄せられる典型的なパターンです。

これらをAIに任せることで、人事・総務・経理担当者は本来注力すべき労務管理や制度企画といった戦略的業務に時間を割けるようになります。さらに、従業員にとっても回答を待たずに即座に解決できる体験は大きなメリットです。

特に新入社員や異動直後の社員にとって、AIによるガイドは「迷わず業務に入れる安心感」を与えます。

顧客向けサポートでの利用例

AIヘルプデスクは社外の顧客対応にも広く活用されています。製品やサービスに関する使い方の質問や、トラブル発生時の初期対応をAIが担うことで、顧客満足度の向上につながります。

例えばECサイトで「返品方法を知りたい」という質問があれば、AIは手順を案内し、必要に応じて返品フォームへのリンクを提示します。さらに難しいケースでは、自動的にチケットを起票して担当者にエスカレーションするため、顧客を待たせずにスムーズなサポートが実現します。

また、AIは24時間365日稼働できるため、夜間や休日でも初期対応が可能です。これにより、顧客の「待たされる不満」を軽減し、一貫性ある顧客体験を提供できます。結果として、リピート利用や解約防止といったビジネス成果につながります。

適用領域の広がり

AIヘルプデスクの適用範囲は年々広がっています。従来の「IT問い合わせ」や「顧客サポート」にとどまらず、営業部門のFAQ、購買部門の発注手続き、さらには自治体や教育機関における市民・学生向け窓口などでも導入が進んでいます。

特に生成AIの登場により、複数の情報源を統合して回答を生成できるため、専門性の高い領域でも活用可能となりました。将来的には、AIが「問い合わせを解決する窓口」から「業務の進行を能動的に支援するパートナー」へと進化していくことが期待されます。

アーキテクチャと実装形態

AIヘルプデスクは単なるチャットボットではなく、複数の技術要素が統合された仕組みです。精度や安定性は、それぞれの構成要素の品質と運用設計に左右されます。

ここでは主要コンポーネント、人とAIの役割分担、マルチチャネル展開、セキュリティ要件について整理します。

コンポーネント構成

一般的なAIヘルプデスク構成は以下の通りです。

| コンポーネント | 役割 |

|---|---|

| データソース | FAQ、マニュアル、チケット履歴、規程集など |

| ベクトルDB | テキストを数値化し、意味的に近い情報を検索 |

| 生成AIモデル | 検索結果を基に自然な文章を生成 |

| チャットUI・API連携 | Teams、Slack、Webポータルなど利用者の窓口 |

- データソース:FAQ、マニュアル、チケット履歴、社内規程など。

- ベクトルデータベース:テキストを数値化(ベクトル化)し、意味的に近い情報を検索する仕組み。

- 生成AIモデル:検索した情報をもとに自然な文章を生成。

- チャットUI/API連携:TeamsやSlackなどの利用者インターフェース。

この構成により、利用者が自然言語で質問すれば、AIが関連情報を検索し、最適化された回答を返せます。各コンポーネントの品質や拡張性が、回答の精度と運用の安定性を左右します。

権限と監査対応

特に社内ヘルプデスクでは、セキュリティとコンプライアンス要件を満たすことが欠かせません。具体的には、次のような設計が必要です。

- 認証・認可:シングルサインオン(SSO)や多要素認証でユーザーを確認。

- 権限制御:人事関連情報や機密文書は閲覧可能者を限定。

- 監査ログ:誰が、いつ、どんな質問をしたかを記録し、後から追跡可能にする。

これにより、不正利用や情報漏洩を防止できるだけでなく、万一トラブルが発生した場合でも原因を迅速に特定できます。AI導入を進めるうえで、セキュリティ要件を軽視すると定着が進まず、むしろリスクを増大させるため注意が必要です。

マルチチャネル展開

利用者が普段使っているチャネルでAIを活用できるかどうかは、利用定着のために重要です。代表的なのは Microsoft Teams や Slack などのコラボレーションツールや社内ポータルサイトとの統合です。ユーザーは新しいアプリを開かず、既存の業務環境でそのまま質問できるため、利用ハードルが下がります。

また、メール・社内ポータルサイト・モバイルアプリといった複数チャネルを統合すれば、利用者体験を一貫させられます。たとえば、Teamsで質問した内容がチケット化され、Webポータルで進捗確認できるようにすれば、サポート体験が格段に向上します。

人とAIの役割分担

AIヘルプデスクは人を完全に置き換えるのではなく、役割を補完する形で設計するのが理想です。AIは一次対応を担い、FAQや定型的な質問に即時回答します。

一方で、複雑なケースや判断を要する案件は人間のオペレーターが対応することで、正確性と信頼性を担保します。

この役割分担を明確にしておくことで、ユーザーは「AIに聞いても解決できなかったら必ず人に繋がる」という安心感を持てます。また、AIが返答できなかったログを人がレビューし、ナレッジを拡充していくことで、システム精度が継続的に向上します。

ナレッジ準備とデータ管理

AIヘルプデスクの成否を左右する最大の要因は、AIそのものよりも「ナレッジの質と整備度合い」です。どれほど高度な生成AIを用いても、参照する情報源が不十分であれば誤回答が頻発し、利用者から信頼を失ってしまいます。

したがって導入前の段階で、FAQやマニュアル、チケット履歴といった情報をどれだけ網羅的かつ最新の状態で準備できるかが成功の八割を決定すると言っても過言ではありません。

| 項目 | 具体的な取り組み | 不十分な場合のリスク |

|---|---|---|

| 情報源の収集・整理 | FAQ、マニュアル、チケット履歴を網羅し、古い情報を除去 | 誤回答や情報の重複で利用者の混乱を招く |

| データの構造化 | 段落ごとに分割し、部門や業務でタグ付け | 検索がヒットせず「使えないAI」と認識される |

| 表記ゆれ・同義語対応 | 「休暇申請=有給申請」など辞書登録 | 言葉の違いで回答漏れが発生 |

| 自動生成と更新 | 未回答ログから新しいFAQを追加 | 精度が停滞し、導入後に利用が定着しない |

情報源の収集と整理

まず必要なのは、利用者が参照しそうな情報を幅広く集めることです。IT部門ならシステム利用手順、人事部門なら就業規則や申請ルール、顧客対応なら製品マニュアルやよくあるトラブル事例といった具合です。

収集後は「古い情報の除外」と「重複の排除」を徹底します。たとえば改訂前の規程が残っていると、AIが誤った内容を参照してしまい混乱を招きます。

初期段階での情報整理は手間がかかりますが、精度向上と信頼獲得に直結します。

データの構造化とタグ付け

収集した情報をそのまま投入しても、AIがうまく処理できないケースがあります。そこで効果的なのが「段落単位での構造化」と「タグ付け」です。

例えば、マニュアルを章・節・段落ごとに分割し、「対象業務」「部門」「関連ツール」といったタグを付与することで、AIは文脈を理解しやすくなります。ユーザーも「経費精算 × 交通費」といったキーワードで検索したときに、該当箇所へ素早く誘導されるようになります。

構造化されたナレッジは、更新作業の効率化にも寄与します。変更があった部分だけ差し替えればよく、全体の再編集が不要になるため、運用負担が軽減されます。

表記ゆれや同義語対応

利用者が入力する質問は必ずしも統一されていません。例えば「休暇申請」と「有給申請」、「VPN」と「リモート接続」など、同じ意味でも異なる表現を使うケースが多々あります。

この課題に対応するため、辞書や補正ルールをあらかじめ設定し、AIが同義語や略語を認識できるようにします。これにより検索精度が向上し、利用者は「言い方を間違えたから答えが出ない」といった不満を感じにくくなります。

実際の運用では、利用ログを解析して新しい言い回しや略語を追加することで、検索性を継続的に改善していくことが効果的です。

ナレッジの自動生成と更新

AIヘルプデスクの運用が進むと、AIが回答できなかった質問や未解決のチケットが一定数発生します。これらを放置せず、新たなFAQとして自動生成・更新していく仕組みを整えることが望まれます。

例えば「新しい社内制度に関する質問」が増えた場合、AIは回答できない履歴を蓄積し、担当者が確認したうえでFAQ化します。さらに生成AIを活用すれば、問い合わせ内容から自動的に候補回答を作成し、レビュー後に公開することも可能です。

このサイクルが回ることで、ナレッジは常に最新の状態に保たれ、利用者体験の向上と運用コスト削減を両立できます。

導入プロセスとステップ

AIヘルプデスクの導入は「システムを入れること」自体が目的ではなく、定着と効果の最大化がゴールです。そのためには段階的に進め、リスクをコントロールしながら運用体制を固めていく必要があります。

ここではPoCから本番展開、変更管理、教育定着までのプロセスを整理します。

PoC設計のポイント

導入初期はPoC(Proof of Concept:概念実証)から始めるのが一般的です。対象は人事やIT部門など、問い合わせが多くかつ内容が定型化された領域が適しています。

PoCでは一次解決率や平均対応時間などのKPIを設定し、導入前後で数値比較を行います。例えば「情シス部門での社内システム関連問い合わせの平均対応時間が30分から10分に短縮した」と示せれば、経営層への説得力は格段に増します。

小規模で成功事例を積み上げることで、全社展開への道筋が見えてきます。

本番化とITSMツールとの連携

PoCで一定の成果が確認できたら、本番環境への展開に進みます。この段階で考慮すべきは、既存のITSM(ITサービスマネジメント)ツールとの連携です。

代表的な例としては Jira Service ManagementoやServiceNow との統合があります。AIが対応できなかった問い合わせを自動でチケット化し、ITSMツールに登録すれば、担当者は抜け漏れなく対応可能です。また、レポート機能と連携することで、問い合わせ傾向の分析や改善策立案にも役立ちます。

これにより「AIによる自動応答」と「有人対応による解決」の一貫した業務フローが構築され、業務効率が格段に高まります。

変更管理とリスク対応

AIヘルプデスクの運用では、誤回答やシステム障害といったリスクを想定することが不可欠です。誤回答やシステム障害が発生した場合、切り替えやロールバックができるように変更管理プロセスを整備しておく必要があります。

具体的には、次のような対応策が考えられます。

- 誤回答対策:AIが根拠を提示できない、あるいは確信度が低い場合は、自動的に有人窓口へ切り替える。利用者に誤情報が届かないようにする仕組みが重要。

- 障害対応:AIが利用できない状態でも業務が止まらないよう、バックアップの問い合わせルートを用意し、迅速に代替手段へ移行できる体制を作る。

- 更新管理:ナレッジの追加やモデル更新は必ずテスト環境で検証し、問題がなければ本番へ反映する。ロールバック手順も同時に定義しておく。

このような体制を整えることで、AI特有のリスクを抑制し、長期的に信頼される運用基盤を築くことができます。

定着化と教育

最後に重要なのが「利用者に使い続けてもらう仕組み」です。導入直後は新鮮さで利用が進みますが、教育やサポートが不足すると定着せずに終わってしまいます。そのためには、利用ガイドや教育が欠かせません。

例えば、社内ポータルに「AIヘルプデスクの使い方」を掲載したり、Teamsで使える質問例を提示したりすることで、従業員が利用しやすくなります。また、研修やナッジ(小さな行動促進)を組み合わせることで、利用を習慣化できます。

さらに、利用データをもとに「よく使われる質問」「改善が必要な回答」を定期的にレビューし、システム改善と教育を同時に進めることが、効果の持続につながります。

セキュリティと品質保証

AIヘルプデスクは利便性の高さが魅力ですが、その一方で扱う情報は個人情報や機密データを含むため、セキュリティと品質保証を軽視することはできません。

特に社内外に展開する場合、利用者の信頼を守り、法規制に準拠した仕組みを設計することが不可欠です。

個人情報と機密データの扱い

AIヘルプデスクでは人事情報や顧客契約などセンシティブな情報を取り扱う場面が多くあります。これらを安全に処理するためには、以下のような仕組みが必要となります。

- マスキング処理:問い合わせ文中に含まれる個人情報(氏名・住所・電話番号など)を自動的に匿名化。

- アクセス制御:権限を持つユーザーのみが特定データにアクセスできるよう設定。

- 法規制対応:GDPRや個人情報保護法など、各国の法令に準拠したデータ管理。

これらを徹底することで、ユーザーは安心してAIヘルプデスクを利用でき、組織としてもコンプライアンスを守りながら運用できます。

誤回答や幻覚への対策

生成AIには「存在しない情報を答える現象(ハルシネーション)」のリスクがあります。誤った情報を利用者に提供すると、業務の停滞や信頼失墜につながるため、以下の対策が有効です。

- RAGの活用:内部ナレッジから情報を検索して回答を生成し、事実に基づいた応答を保証。

- 根拠提示:回答とともに参照元マニュアルやFAQへのリンクを提示し、利用者が確認可能にする。

- 拒否応答:「情報が不足しているため回答できません」と明示する仕組みを導入。

これにより、誤回答の拡散を防ぎ、利用者に信頼される仕組みを構築できます。

監査ログと責任分担

ヘルプデスクは、問い合わせ内容や対応履歴を記録することが一般的です。AIヘルプデスクにおいても、監査ログを残すことは必須です。

- 応答履歴の保存:誰がいつ、どのような質問をし、AIがどう回答したかをログ化。

- 追跡性の確保:誤回答が発生した場合、原因を特定して改善できるようにする。

- 責任分担の明確化:AI運用チーム、情報システム部門、セキュリティ部門の役割を整理。

この仕組みを整えることで、透明性の高い運用が可能となり、外部監査にも対応しやすくなります。

品質保証の仕組み

セキュリティと並んで重要なのが「品質保証」です。導入後も定期的に精度検証を行い、回答内容をレビューするプロセスを設けることで、利用者体験を継続的に改善できます。

たとえば、利用者満足度調査を定期的に実施したり、AIが返答できなかった質問を分析してナレッジを更新したりすることで、精度を高められます。品質を「モニタリングし続ける姿勢」が導入定着のカギを握ります。

コストとROIの考え方

AIヘルプデスクを導入する際、最も経営層が関心を持つのは「投資に見合う効果が得られるか」という点です。

ライセンス費用だけを見て判断すると失敗につながる可能性があるため、導入・運用コストを正確に把握し、ROI(投資対効果)を定量的に試算することが重要です。

主な費用項目

AIヘルプデスク導入には、目に見えるライセンス費用だけでなく、複数のコスト要素があります。代表的な項目は以下の通りです。

- ツール費用:ReSM plusやPKSHA、Zendeskなど、AIヘルプデスク製品やクラウドサービスの利用料。

- モデル利用料:生成AIのAPI利用料(問い合わせ数に応じて従量課金となるケースが多い)。

- インフラ費用:クラウド基盤やベクトルDBの運用費用。

- 運用コスト:ナレッジ更新、ログ監査、AI精度改善に関わる人件費。

初期導入時にはPoC設計・環境構築の費用が、運用段階では人件費や改善コストが大きな割合を占めます。予算策定では「初期費用」と「継続費用」を切り分けて検討することが重要です。

ROIの試算方法

AIヘルプデスクの投資対効果(ROI)を経営層に説明するには、定量的な算出が欠かせません。代表的な算出式は次の通りです。

ROI = 削減効果額 ÷ 導入・運用コスト × 100(%)

削減効果額は、以下のように計算できます。

削減効果額 = 問い合わせ件数 × 自動化率 × 対応単価

例として、月1,000件の問い合わせのうち40%をAIが解決し、1件あたりの対応コストが1,200円とすると、

1,000 × 40% × 1,200円 = 48万円/月の削減効果 になります。

これを年間換算すると約576万円。導入・運用コストを400万円とした場合、ROIは144%となり、十分な投資対効果が見込めることになります。

見落としがちな隠れコスト

ROI試算では、つい「ライセンス料と人件費削減」だけに目が行きがちですが、実際には以下の隠れコストが発生します。

- ナレッジ整備コスト:FAQやマニュアルの改訂にかかる工数。

- セキュリティ対応費用:監査ログ保管や法規制準拠のための仕組みづくり。

- トレーニング・教育費用:利用者定着のための研修やマニュアル整備。

- 改善運用コスト:誤回答分析、同義語対応、利用ガイドの更新など。

これらを事前に洗い出し、予算計画に組み込むことで「導入後に想定外の出費が膨らむ」リスクを回避できます。

ツール比較と選び方

比較の観点

AIヘルプデスクのツール選定では「自社に最適かどうか」を見極めることが肝心です。そのためには、以下の観点で比較検討することが推奨されます。

| 項目 | 比較観点 |

|---|---|

| 精度 | 自然言語処理の性能、RAG対応の有無、回答の正確性 |

| 運用性 | ナレッジ更新のしやすさ、利用ログ分析、管理画面の使いやすさ |

| セキュリティ | 権限制御、監査ログ、法規制対応 |

| 価格 | 初期費用・月額費用・従量課金モデルなどの総コスト |

| 連携性 | TeamsやSlack、ServiceNow、Zendeskなど既存システムとの統合度合い |

これらを整理し、自社の課題(例:問い合わせ件数削減、従業員満足度向上、顧客対応強化)に最も合致するツールを選ぶことが失敗回避につながります。

RFP作成のポイント

ツール選定を効率的に進めるためには、ベンダーに提案依頼を行う RFP(Request for Proposal) の作成が有効です。RFPでは以下の点を明確化するとよいでしょう。

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 機能要件 | FAQ応答、チケット化、サービス連携、権限制御など必須機能 |

| 非機能要件 | 応答速度、稼働率、セキュリティ基準、監査対応 |

| 運用要件 | ナレッジ更新体制、管理画面の利便性、レポート機能 |

| 費用条件 | 初期費用、ランニングコスト、従量課金の有無 |

これらを整理して提示すれば、各ベンダーから比較しやすい形で提案が得られ、選定の客観性と透明性が高まります。

よくある失敗と回避方法

AIヘルプデスクは大きな効果が期待できる一方で、導入や運用が不十分だと成果が出ずに失敗してしまうケースも多く見られます。以下では典型的な失敗パターンと、それを回避するための実務的な工夫を紹介します。

ナレッジが整備されていないケース

AIヘルプデスクの導入で最も多い失敗は、「ナレッジが不足している状態」でスタートしてしまうことです。FAQやマニュアルが不十分だと、AIは正確な回答を返せず、利用者から「役に立たない」という印象を持たれてしまいます。

回避策としては、導入前に必ず情報源を整理し、最低限のFAQと手順書を整備することが重要です。また、PoCの段階で「AIが答えられる範囲」と「答えられない範囲」を明確にし、利用者に周知することで期待値のミスマッチを防げます。

精度が出ないケース

生成AIを導入したにもかかわらず、誤回答や「ハルシネーション」が頻発するケースもあります。原因はデータの質や更新不足にあることが多いです。

精度が低いまま放置すると、利用者はAIを使わなくなり、プロジェクトが形骸化します。

回避策としては、RAG(Retrieval-Augmented Generation)を採用して信頼できるナレッジを参照させること、さらに「回答と根拠リンクをセットで提示する仕組み」を導入することが効果的です。

また、定期的に回答ログをレビューし、誤回答が多い領域を優先的に改善するサイクルを回す必要があります。

運用が継続できないケース

導入直後は盛り上がっても、運用体制が弱いと改善サイクルが止まり、効果が伸び悩むことがあります。「導入して終わり」になってしまうのは典型的な失敗です。

回避策としては、専任または兼任の「AI運用担当」を設け、定期的に精度検証・ナレッジ更新を行う仕組みを作ることが必須です。さらに、利用者からのフィードバックを収集し、改善点を迅速に反映させる文化を醸成することで、持続的に成果を出せます。

その他の典型的な失敗例

- ユーザー教育不足:従業員がAIにどう質問すればよいか分からず、誤った使い方をしてしまう。

- 過度な期待:AIがすべての問い合わせを解決できると誤解し、現実とのギャップで失望される。

- セキュリティ軽視:権限制御や監査ログを整備せず、情報漏洩リスクを高める。

いずれも「導入前の準備不足」と「運用体制の欠如」が根本原因です。

まとめ

AIヘルプデスクは「業務効率化」と「利用者体験向上」を同時に実現できる強力な仕組みです。ただし導入はゴールではなく、ナレッジ更新や運用改善を継続することで、初めて長期的なROIと組織変革をもたらします。

自社の課題を正しく定義し、最適なツールと体制を選ぶことが、AIヘルプデスク活用成功の最大のポイントといえるでしょう。

社内ヘルプデスクは、情シス業務の中でも「止められない・減らせない」仕事

PCトラブルの一次対応、アカウント管理、社内ツールの利用方法に関する質問……。社内ヘルプデスクは、緊急性が高く属人化しやすい業務の代表例です。一件ごとの対応は軽微でも、積み重なれば情シスの時間と集中力を奪ってきます。

多くの企業では、FAQの整備や手順書の作成など、自力で問い合わせを減らす努力を重ねてきたはずです。しかし、結局いつも同じ質問が来て、本質的な負担軽減につながっていないと感じていないでしょうか。

問い合わせ数の削減を目指す社内ヘルプデスク代行サービス「ReSM plus リズムプラス」

ReSMplusは単なる代行ではなく、社内から問い合わせそのものを減らすことを目指すヘルプデスク支援サービスです。属人化やリソース不足に悩む情シス業務を構造的に見直し、「場当たり対応」から「再発防止型対応」への転換を支援します。

数ある社内ヘルプデスクサービスの中でも、ReSMplusが選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。

- 問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産をつくる

- SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応

- パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産を作る

単に来た問い合わせに対応するのではなく、繰り返される質問を仕組みで減らすことを重視しています。

FAQの整備や定型ナレッジの蓄積、問い合わせ傾向の可視化を通じて、再発防止型の対応体制を構築します。属人対応に頼らない「仕組みのITサポート」へと進化させます。

SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応

ReSM plusは、SIerとして数多くのITインフラ支援を手がけてきたDTSが運営しています。

その実績に裏打ちされたITリテラシーの高いオペレーターが、メール・電話・などウェブ問い合わせフォームなど複数チャネルでの一括対応を実現。「話が通じるオペレーターが対応してくれる安心感」が、多くの企業から支持されています。

パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

PCセットアップやアカウント発行、IT資産管理…

こうした問い合わせを生む原因そのものを巻き取ることで、対応件数を根本から減らす設計が可能です。業務フローの一部をReSM plusに預けることで、情シスの予防的な働き方を支援します。

この記事の著者

近い課題のコラムを見る

お問い合わせ

依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。

まずはお悩みをご相談ください。

-

システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料

クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。

-

4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」

運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。