情シス業務の生成AI活用はここまで可能に!導入メリットと注意点

情シス業務は、社内ITの安定稼働を支える一方で「人員不足」「業務過多」「属人化」といった慢性的な課題を抱えています。

近年は生成AIやAIエージェントといった新しい技術が登場し、従来のRPAやスクリプトでは補いきれなかった領域まで自動化・効率化が可能になりつつあります。

まず、情シスにおけるAI活用の基本を整理し、その必要性と可能性を明らかにしましょう。

情シスにおけるAI活用の基本理解

情シス業務の特徴と課題

情報システム部門(情シス)は、社内のIT基盤を支える中枢です。日常的にはパソコンやソフトウェアのトラブル対応、アカウント管理、システム監視、さらには全社的なセキュリティ対策など、多岐にわたる業務を担っています。

加えて、社内から寄せられる問い合わせ対応も膨大であり、「パスワードを忘れた」「システムにログインできない」といった定型的な質問から、複雑な障害対応まで幅広く対応する必要があります。

しかし、多くの企業では人員不足が深刻です。

特に中小企業や「ひとりだけ情シス」では、限られた人数で全社のITを支えざるを得ません。属人化や業務過多は常態化し、ツール導入でかえって管理負荷が増すこともあります。

こうした背景から、従来型の効率化手段に限界を感じ、AI活用への期待が高まっています。

生成AIと従来の自動化ツール(RPA・スクリプト)との違い

従来から情シス業務では、RPAやシェルスクリプトといった自動化手段が活用されています。

これらは「定型的で手順が明確な処理」に最適です。例えば毎日のレポート出力やシステムへの定型入力はRPAの得意分野です。

一方で、生成AIは「自然言語を理解して柔軟に応答する」点に強みを持っています。曖昧な質問を受け取り、文脈に応じた最適な回答を提示します。

これは、問い合わせ対応やマニュアル作成といった領域で効果を発揮します。また、社内に蓄積されたナレッジを検索・整理し、質問者に合わせて言い換えて提供できる点も従来ツールとの大きな違いです。

実務では、RPAと生成AIを補完的に使い分けることで最大の効果が得られます。

| ツール | 特徴 |

|---|---|

| RPA・シェルスクリプト | 定型的で手順が明確な処理をこなすことが得意 |

| 生成AI | 曖昧な指示に柔軟に応答することが得意 |

AIエージェントとRAG(検索拡張生成)の基本

次世代の情シスAI活用に欠かせないのが「AIエージェント」と「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」です。

AIエージェントは単なるチャットボットにとどまりません。ユーザーの意図を理解し、外部システム操作や複数タスクの自律的実行が可能です。

これは、人間の仮想メンバーのように振る舞い、問い合わせ対応や定型処理を任せることができます。

ただし、AIエージェントに過度な自律性を持たせることはリスクとなり得ます。ポイントで人の承認を設ける事も重要です。

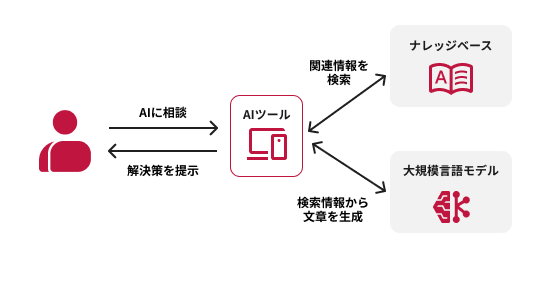

一方、RAGは社内のマニュアルやFAQといった既存のナレッジを検索して回答に反映する仕組みです。

生成AIは汎用知識に基づいて応答できますが、社内システムの仕様や独自ルールについては学習されていません。RAGを導入することで、AIは会社独自のルールや最新仕様を踏まえて回答できるため、正確性が格段に向上します。

両者を組み合わせることで、属人化しやすい情シス業務を標準化しつつ、回答の正確性と実効性を高められます。

結果として、利用者満足度を高め、対応スピードも改善されます。そして、情シスが本来注力すべき戦略的業務にリソースを振り向け安くなります。

| 生成AIの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 通常の生成AI | Webに公開されている汎用知識に基づいて応答 |

| RAGを搭載した生成AI | 会社独自のルールや社内資料に基づいて応答 |

情シスでAIが活用できる具体的な業務領域

AIは情シスの多岐にわたる業務に適用でき、特に「問い合わせ対応」「マニュアル整備」「システム運用・保守」「データ分析」といった繰り返し作業で大きな効果を発揮します。

具体的な業務領域ごとにAIの導入イメージと期待できる効果を整理します。

問い合わせ対応・社内ヘルプデスクの自動化

情シスに寄せられる日常的な問い合わせは膨大です。

「PCが起動しない」「メールが届かない」といった基本的な質問から、システムの設定方法、アカウント権限の変更依頼まで、その種類は多岐にわたります。

これらの一次対応をAIに任せることで、担当者の業務負担を大幅に削減できます。

特に生成AIを組み込んだチャットボットは自然言語を理解し、従来型のFAQベースでは対応できなかった曖昧な質問にも柔軟に回答可能です。さらに、RAGを活用することで、最新の社内マニュアルやシステム仕様を参照した精度の高い応答が実現します。

これにより「情報が古い」「回答が不正確」といった不満を減らし、利用者の満足度を高められます。

チャットボットと生成AIの組み合わせ

従来のチャットボットは「登録済みの質問と回答のペア」にしか対応できず、少しでも言い回しが異なると回答できないことが課題でした。

生成AIを組み合わせることで、ユーザーの意図を読み取り、曖昧な表現や未登録の質問にも対応できるようになります。例えば「社内システムにログインできない」と「システムの画面が開かない」という異なる言い方をしても、AIは同じ課題として認識し、適切な解決策を提示できます。

また、初期のFAQ整備に多大な工数をかける必要がなく、既存ドキュメントを取り込みながら早期に効果を発揮できる点も大きな利点です。

RAGによる社内ナレッジ活用応答

AIが質問を受けると、まず社内マニュアルやFAQを検索し、その情報を基に回答を生成するのがRAGです。

これにより「会社独自の規則」や「最新の運用ルール」を反映した応答が可能となり、誤った案内による混乱を減らす事ができます。

加えて、ナレッジの検索・再利用をAIが自動化することで、従来は担当者が都度探し出していた情報を瞬時に提示できるようになります。これは単なる問い合わせ対応効率化にとどまらず、組織全体の情報共有基盤の整備にもつながります。

マニュアル作成・ドキュメント管理

情シスにとってもう一つの大きな負担は、システムやツールに関するマニュアル作成とドキュメント管理です。

新しいシステムを導入した際には操作手順を整備し、仕様変更のたびに更新する必要がありますが、現場では更新漏れや古い情報が放置されるケースも少なくありません。AIを導入することで、これらの工数を大幅に削減できます。

古いマニュアルの自動リライト

運用中のシステムでは、マニュアルの更新が追いつかないことがよくあります。AIを活用すれば、古い手順や記述を最新仕様に照らして改訂し、改訂漏れや不整合を減らせます。

これにより「マニュアルを見ても役に立たない」といった現場の不満を解消し、情報の信頼性を高めることができます。

システム操作手順の文書化

操作ログを解析してステップごとの手順書を自動生成することも可能です。担当者の記録工数を削減できるだけでなく、引き継ぎや新人教育にも役立ち、組織全体のナレッジ標準化が進みます。

システム運用・保守業務の効率化

システム監視や障害対応といった運用保守業務は、情シスの中でもプレッシャーが大きい分野です。

障害発生時には迅速な初動が求められますが、大量のログ解析や報告書作成に時間を取られ、対応が遅れることもあります。AIを導入することで、こうした業務の効率化が可能になります。

AIは障害発生時のログを要約・分析し、原因特定や初動対応を迅速化します。また、障害対応や監視結果を定型レポートとして自動生成することも可能で、報告作業の工数を削減できます。

障害対応ログの要約と分析

障害発生時には膨大なログを確認する必要がありますが、AIが重要な部分を抽出して要約することで、確認工数を大幅に削減できます。さらに、過去の障害データと照合しながら原因を特定できるため、人為的な見落としを減らし、復旧時間の短縮につながります。

定型報告書の自動生成

運用監視や障害対応の結果をAIが自動で文書化することで、レポート作成の負担が軽減されます。フォーマットの統一化も容易になり、上層部や経営陣への報告もスムーズになります。

これにより、運用状況を正確かつ迅速に共有できる体制が整います。

プログラミング・スクリプト生成

AIは自然言語で指示を与えるだけで、簡易なプログラムやスクリプトを生成できます。

非エンジニアの情シス担当者でも、自動化処理を容易に作成できるようになるため、業務効率化の幅が大きく広がります。特に「ひとり情シス」では、限られたリソースを補完する効果が期待できます。

データ分析とレポーティング

AIは膨大なシステムログや利用データを解析・要約し、分かりやすい形で可視化することにも適しています。

従来はエクセルやBIツールを駆使して手作業で行っていた分析も、AIが自動化することで日常的な集計作業が軽減されます。その結果、情シスは単なる運用担当にとどまらず、戦略的な意思決定を支援する役割を担えるようになります。

| 業務領域 | 従来の課題・アプローチ | A活用後の変化・効果 |

|---|---|---|

| 問い合わせ対応 | FAQ整備に膨大な工数、表現ゆれに対応できない、回答のバラつき | 生成AI+RAGで柔軟応答、最新情報を反映、一次解決率向上 |

| マニュアル管理 | 更新漏れ・矛盾が発生、属人化、教育コスト増 | 自動リライト+操作ログからの手順書生成で鮮度維持・標準化 |

| 運用・保守 | 障害時のログ確認に時間、報告書作成に工数 | AIがログを要約・原因特定を支援、定型レポートを自動生成 |

| スクリプト作成 | エンジニア依存、非エンジニアは対応困難 | 自然言語からスクリプト生成、ひとり情シスでも自動化範囲拡大 |

| データ分析 | 手作業での集計・Excel依存、即時性に欠ける | AIがログや利用データを解析・可視化し、迅速な意思決定を支援 |

情シスにおけるAI活用事例

大企業での全社規模導入事例

大企業における情シスは、全社的に標準化されたシステムと膨大なユーザーサポートを担います。

こうした規模感では、問い合わせ対応やナレッジ共有が属人化すると、全社の業務効率に直結するリスクがあります。実際に大手製造業や金融機関では、生成AIを社内ヘルプデスクに導入し、全社員が共通のチャネルから問い合わせを行える仕組みを構築しています。

このようなケースでは、AIによる一次解決率が6〜7割に達した例もあり、担当者が対応するのは高度な案件に限定できます。

さらに、全社横断でナレッジを統一したことにより、部門間で異なっていた回答の差異がなくなり、社員が安心してシステムを利用できるようになった点も大きな成果です。結果として、情シスの業務効率だけでなく、全社の生産性向上にも直結しています。

中堅企業での部門別導入事例

中堅規模の企業では、いきなり全社導入するのではなく、部門単位でAIを導入するケースが多く見られます。

例えば、営業部門向けにCRMシステムの操作に関するチャットボットを導入し、効果を確認した後に人事部門や経理部門へと展開していくといったアプローチです。

段階的導入のメリットは、リスクを抑えつつ実効性を検証できる点にあります。小規模な範囲であれば社内の抵抗感も少なく、利用者からのフィードバックを得ながら改善を重ねられるため、結果的に定着しやすくなります。

こうしたステップ導入は、情シスにとって「成功体験を積み上げながら全社導入へ進める」現実的なモデルといえるでしょう。

中小企業・ひとりだけ情シスでの導入事例

中小企業や「ひとりだけ情シス」では、AIがまさに「仮想メンバー」として機能します。

問い合わせ対応やマニュアル整備といった日常業務をAIに委任することで、担当者は本来のシステム改善や経営戦略に寄与する活動に時間を割けるようになります。

あるITベンチャー企業では、生成AIをヘルプデスクに導入した結果、月あたりの問い合わせの約70%をAIが解決した例もあり、担当者は障害対応や新規システム導入に専念できるようになりました。

このように、リソース不足を補いながら持続可能な運営体制を実現できるのが、小規模組織におけるAI活用の最大の価値です。

業務課題別の活用事例

AI活用は、企業規模を問わず「課題ごと」に導入する方法も効果的です。

| 課題 | 効果 |

|---|---|

| 問い合わせ対応 | 生成AIチャットボットの導入により、定型的な質問の7割を自動解決 |

| 保守業務 | AIによる障害ログの自動要約で、復旧時間を平均30%短縮 |

| マニュアル更新 | 古い手順書をAIが自動改訂し、最新仕様との不整合を減少 |

| データ分析 | システムログをAIが可視化し、意思決定に必要な情報提供を迅速化 |

導入メリットと期待できる効果

情シスにAIを導入する最大の目的は「限られたリソースを最適に活用し、組織全体の生産性を高めること」です。

次に、AIがもたらす主要なメリットを3つの観点から整理し、投資の正当性を確認します。

工数削減とコスト最適化

問い合わせ対応やマニュアル更新、定型的なレポート作成などは情シス業務の多くを占め、時間を奪う要因となっています。AI導入により、これらの単純作業を自動化でき、担当者が直接関わる案件数を大幅に削減可能です。

実際、生成AIチャットボットを活用すると全社的な問い合わせの6〜7割を自動処理できるとされ、結果として人件費や外注費を抑制できます。限られたリソースを効率的に配分できるため、経営全体のコスト最適化にも寄与します。

属人化解消とナレッジ共有促進

情シスでは、特定担当者しか知らない情報やノウハウが多く存在し、属人化が深刻なリスクとなります。

AIを導入すれば、マニュアルやFAQを常に最新化しながら標準化でき、組織全体で知識を共有できます。特にRAGを活用した生成AIは、社内ナレッジを参照し一貫した回答を返すため、「誰に聞いても同じ情報が得られる」状態を実現可能です。

これにより、担当者依存からの脱却とナレッジ資産化が進み、情シスの対応品質が安定します。

戦略的業務へのリソースシフト

AIが定型業務を肩代わりすることで、情シス担当者は本来注力すべき戦略的業務に時間を振り向けられます。

例えば、DX推進プロジェクトの設計、新システム導入の企画、経営判断に資するデータ活用など、企業の成長に直結する業務です。実際にAIヘルプデスクを導入した企業では、担当者の稼働時間の約3割を戦略的業務にシフトできたという報告もあります。

AIは単なる効率化のツールではなく、情シスの役割を「守りのIT」から「攻めのIT」へ進化させる推進力といえるでしょう。

導入時の課題と注意点

AIは情シス業務を大きく変革できる一方で、導入に際してはリスクや落とし穴も存在します。セキュリティやガバナンスの整備を怠れば情報漏洩につながり、現場に浸透しなければ投資が無駄になる可能性もあります。

導入時に特に注意すべき課題を整理し、失敗を防ぐポイントを解説します。

セキュリティと情報漏洩リスク

生成AIはクラウドサービスとして提供されることが多く、社内データを外部に送信する仕組みにはリスクが伴います。顧客情報やシステム設定が外部に流出すれば重大なインシデントにつながりかねません。

対策としては、データ取り扱いルールを明確化し、アクセス権限・利用ログの管理を徹底することが必須です。「学習転用無し」を選択できるクラウドサービスも多くなっています。

また、オンプレミスや閉域クラウド型のAIサービスを選ぶことも有効な手段です。

導入時には「どのデータをAIに扱わせるのか」を明文化したガイドラインを策定し、社員に徹底することが重要です。

社内のITリテラシー格差

AI導入を阻む要因のひとつに、社員のITリテラシー格差があります。活用に積極的な社員がいる一方で、操作に不慣れな社員は従来通り情シスに依存し続ける可能性があります。

この問題を解決するには、AIの基本操作や利用意義を理解してもらう教育・研修が不可欠です。

特に、実際に操作を体験してもらうハンズオン研修は有効で、抵抗感を和らげ利用定着を後押しします。また、AIのみに頼るのではなく、有人対応とAI対応を併存させることも有効です。

情シスは「利用促進のファシリテーター」として教育体制を整えることが求められます。

導入したが使われないリスク

AIツールは導入しただけでは効果を発揮しません。業務フローに適合しなければ現場に使われず、投資が無駄になるリスクがあります。

これを防ぐには、いきなり全社導入せずパイロット導入で小規模に試すことが効果的です。現場のフィードバックを収集し、改善を繰り返すことで定着化が進みます。

また、導入後も継続的に利用状況をモニタリングし、改善施策を打ち続けることが成功の鍵となります。

運用ルールとガバナンスの整備

AIを持続的に活用するには、明確なルールとガバナンス体制が必要です。利用目的、データ利用範囲、禁止事項を文書化し、社内に周知することで誤用や不正利用を防止します。さらに、アクセス権限の厳格な管理も欠かせません。

また、AI技術は進化が早いため、一度策定したルールを固定化せず、定期的に見直して更新することが重要です。

ガバナンスを柔軟に運用する仕組みを持つことで、リスクを最小限に抑えつつ安定的にAIを活用できます。

AI導入は単なるツール導入として考えず、運用体制そのものとして考えると良いでしょう。教育・ガイドライン・改善サイクルをセットで設計することが成功の条件です。

今後の展望と情シスの役割変化

AIが情シス業務に深く浸透するにつれ、情シスの役割は「IT管理部門」から「経営と現場をつなぐハブ」へと進化しつつあります。単純なシステム運用から脱却し、企業の成長を支える戦略的パートナーとして期待されるようになるでしょう。

AI時代に情シスが担うべき新しい役割を整理します。

情シスに求められる新しいスキル

AIが情シス業務に浸透するにつれ、担当者には従来とは異なるスキルセットが求められるようになります。

これまでの情シスは、システム運用・障害対応・インフラ整備といった「守りのIT」に強みを持つことが中心でした。しかし今後は、生成AIやAIエージェントを前提にした業務設計力が欠かせません。

具体的には、AIリテラシーやデータ活用スキルが重要です。

AIに正しい指示(プロンプト)を与える力、社内データを活用して回答精度を高める力、外部のAIサービスを適切に選定し組み合わせる力などが必要になります。

こうしたスキルを備えることで、情シスは単なるシステム運用者から「AIを活用して業務変革を推進するリーダー」へと進化できます。

部門間をつなぐファシリテーション力

AI導入を推進する情シスには、部門間を橋渡しする調整力も求められます。

営業部門や人事部門、経理部門など、各部門は異なる課題を抱えていますが、共通のAI基盤を導入するには部門横断の合意形成が不可欠です。情シスはその中心に立ち、専門的な知識を分かりやすい言葉で伝え、共通言語をつくる役割を果たします。

AI導入が単なる技術導入で終わらず、業務改善やDX推進に結びつくよう、組織全体をファシリテートする力が今後ますます重要になるでしょう。

これは、情シスが「システム部門」から「経営と現場をつなぐハブ」へと役割を広げることを意味します。

人とAIの協働モデル

AIの進化は、情シスに「人とAIが共に働く協働モデル」を実現させます。

AIは人間の代替ではなく補完的な存在として、定型的・単純な業務を担います。一方で人間は、AIが苦手とする判断・創造・コミュニケーションの分野に集中できます。

例えば、AIが問い合わせを一次対応し、解決できなかった複雑な案件を人間の担当者に引き継ぐモデルはすでに実用化されています。さらに、AIが提案した解決策を人間が検証・改善するサイクルを回すことで、業務効率と品質の双方を高められます。

こうした協働モデルを整えることは、情シスが持続的に価値を提供し続けるための必須条件となります。

よくある質問(FAQ)

- 導入コストはどのくらいかかるのか?

- セキュリティや情報漏洩のリスクはないのか?

- 既存のRPAやITSMツールとどう違うのか?

- 導入には専門知識や人材が必要か?

- 小規模な情シスでも活用できるのか?

- 効果が出るまでにどのくらい時間がかかるのか?

- 社内から反発や不安の声が出た場合はどうすればいいか?

導入コストはどのくらいかかるのか?

AI導入にかかるコストは、利用するサービスや導入規模によって大きく変動します。

クラウド型の生成AIチャットボットであれば、初期費用を抑えつつ月額数万円から始められるケースもあります。一方、オンプレミス型やカスタマイズが必要な場合は、数百万円規模の初期投資が発生することも珍しくありません。

小規模な情シスであれば、まずは低コストでスモールスタートし、効果を確認しながら段階的に拡大するのが現実的です。

重要なのは単純なコスト比較ではなく、削減できる工数や外注費用、戦略的業務へのシフト効果を含めてROIを見積もることです。

セキュリティや情報漏洩のリスクはないのか?

AIを導入する際、最も懸念されるのがセキュリティリスクです。特にクラウド利用型では、社内データを外部に送信するため、情報漏洩や規制違反のリスクが伴います。

対策としては、社内データを外部に送信しない設計(オンプレミス環境や閉域クラウドの利用)、データ匿名化処理、利用ログの管理が有効です。

また、利用範囲や禁止事項を明確にしたガイドラインを整備し、社員が安心して利用できる仕組みをつくることも重要です。

既存のRPAやITSMツールとどう違うのか?

RPAやITSM(ITサービスマネジメント)ツールは、定型処理やプロセスの自動化に優れています。一方、生成AIは自然言語での柔軟な対応が可能で、曖昧な質問や未定義のケースに対応できるのが特徴です。

つまり、両者は競合するのではなく補完関係にあります。

例えば、AIが自然言語で依頼を受け、RPAがその指示を実行するといった組み合わせが効果的です。既存ツールを置き換えるのではなく、連携させることで最大の成果が得られます。

導入には専門知識や人材が必要か?

高度なAI開発スキルがなければ導入できない、というイメージを持つ方もいますが、近年はベンダーが提供するSaaS型AIサービスが充実しており、専門知識がなくても導入可能です。

初期設定やカスタマイズはベンダーの支援を受けられるケースも多いため、情シス担当者は基本的なAIリテラシーを身につければ十分に運用できます。

ただし、AIを最大限活用するためには、社内データの整備や活用方針を策定する力が求められます。情シス自身のスキル強化とベンダー支援を組み合わせるのが現実的です。

小規模な情シスでも活用できるのか?

はい。小規模な組織や「ひとりだけ情シス」でもAIは十分に活用可能です。

特にクラウド型のサービスを利用すれば、初期投資を抑えながら問い合わせ対応やマニュアル更新といった負担を軽減できます。

AIは「仮想メンバー」として機能するため、リソース不足を補う即効性のある解決策となります。スモールスタートで試しつつ、効果が確認できれば段階的に利用範囲を広げるとよいでしょう。

効果が出るまでにどのくらい時間がかかるのか?

一般的には、導入から数週間〜数か月で効果が見え始めるケースが多いです。

問い合わせ対応の自動化などは比較的早期に成果を実感しやすい領域です。一方で、ナレッジ共有や属人化解消といった効果は、中期的な運用を通じて徐々に表れます。

ROIを高めるには、導入初期から効果測定の指標を設定し、改善サイクルを回すことが重要です。単なる導入で満足せず、継続的な改善を意識しましょう。

社内から反発や不安の声が出た場合どうすればいいか?

AI導入に際しては「業務が奪われるのではないか」「使い方が難しいのではないか」といった不安や反発が出ることがあります。このような声に対しては、教育や研修でAIの価値を理解してもらい、パイロット導入で段階的に慣れてもらうのが有効です。

また、実際に使ってみることで利便性を体感してもらうのが最も効果的です。小さな成功体験を積み重ねることで、社内全体にポジティブな認識を広げられます。

まとめ

情シスは、企業のIT基盤を支える重要な部門でありながら、慢性的な人材不足や属人化、膨大な問い合わせ対応といった課題に直面しています。

こうした状況に対して、生成AIやAIエージェントの導入は強力な解決策となります。

本記事で見てきたように、AIは 問い合わせ対応の自動化、マニュアル整備の効率化、システム運用・保守の支援、データ分析の高度化 など幅広い領域で活用できます。さらに、RAGを用いた社内ナレッジの活用やAIエージェントの自律的な業務遂行により、従来のRPAやスクリプトでは難しかった「柔軟で知識集約型の業務」も自動化可能となりました。

AI導入は単なる効率化の手段ではなく、情シスの役割を再定義し、企業全体の成長を後押しする戦略的施策であるという点です。

小さな一歩から始め、継続的に改善を重ねていくことで、自社に最適な「情シス×AI」の形を築き上げていきましょう。

社内ヘルプデスクは、情シス業務の中でも「止められない・減らせない」仕事

PCトラブルの一次対応、アカウント管理、社内ツールの利用方法に関する質問……。社内ヘルプデスクは、緊急性が高く属人化しやすい業務の代表例です。一件ごとの対応は軽微でも、積み重なれば情シスの時間と集中力を奪ってきます。

多くの企業では、FAQの整備や手順書の作成など、自力で問い合わせを減らす努力を重ねてきたはずです。しかし、結局いつも同じ質問が来て、本質的な負担軽減につながっていないと感じていないでしょうか。

問い合わせ数の削減を目指す社内ヘルプデスク代行サービス「ReSM plus リズムプラス」

ReSMplusは単なる代行ではなく、社内から問い合わせそのものを減らすことを目指すヘルプデスク支援サービスです。属人化やリソース不足に悩む情シス業務を構造的に見直し、「場当たり対応」から「再発防止型対応」への転換を支援します。

数ある社内ヘルプデスクサービスの中でも、ReSMplusが選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。

- 問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産をつくる

- SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応

- パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産を作る

単に来た問い合わせに対応するのではなく、繰り返される質問を仕組みで減らすことを重視しています。

FAQの整備や定型ナレッジの蓄積、問い合わせ傾向の可視化を通じて、再発防止型の対応体制を構築します。属人対応に頼らない「仕組みのITサポート」へと進化させます。

SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応

ReSM plusは、SIerとして数多くのITインフラ支援を手がけてきたDTSが運営しています。

その実績に裏打ちされたITリテラシーの高いオペレーターが、メール・電話・などウェブ問い合わせフォームなど複数チャネルでの一括対応を実現。「話が通じるオペレーターが対応してくれる安心感」が、多くの企業から支持されています。

パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

PCセットアップやアカウント発行、IT資産管理…

こうした問い合わせを生む原因そのものを巻き取ることで、対応件数を根本から減らす設計が可能です。業務フローの一部をReSM plusに預けることで、情シスの予防的な働き方を支援します。

この記事の著者

近い課題のコラムを見る

お問い合わせ

依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。

まずはお悩みをご相談ください。

-

システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料

クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。

-

4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」

運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。