ITSM(ITサービスマネジメント)入門|ITILとの違いからツール導入メリット

ITSMとは何か?基本からわかりやすく理解する

ITSMの定義と基本概念

ITSM(IT Service Management)とは、企業が提供するITサービス全体を効率的かつ継続的に管理するための枠組みです。単なるシステム運用ではなく、「利用者に価値を届けるための仕組み」と位置付けられていることが特徴です。インシデント対応や変更管理、資産管理などの業務を標準化し、組織全体で統一的に運用することで、顧客満足度の向上や業務効率化を実現できます。

現代の企業活動では、クラウドサービスやSaaSの普及、リモートワーク環境の拡大により、IT部門が担う役割はますます大きくなっています。従来の属人的な管理では限界があり、ITSMのような体系的な管理手法が必須となっています。

ITILやDevOps、ITOMとの違いとは?

ITSMは「考え方や枠組み」を示す概念であり、その実践にあたっては複数のフレームワークや手法が存在します。代表例が ITIL(Information Technology Infrastructure Library) です。

◾️ITILとは

ITILは、ITSMを成功させるための「世界標準の教科書」や「ベストプラクティス集」のようなものです。ITサービスの計画から運用、改善に至るまで、先人たちの知恵や成功事例が体系的にまとめられています。

ITILにはバージョンがあり、現在ではより現代のビジネス環境に適応したITIL v4が主流です。ただし、旧バージョンであるITIL v3の考え方も広く浸透しているため、両方の特徴を知っておくと理解が深まります。

・従来のITIL v3:ライフサイクルモデル

ITIL v3では、ITサービスの企画・構築・運用というシステムのライフサイクルに沿って、必要なプロセスが明確化され、5つの段階に分類されている点が特徴です。

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| サービス・ストラテジ | ITサービスを提供する際の戦略を検討するもの |

| サービス・デザイン | ITサービスを安全に本番環境に導入できるよう設計するもの |

| サービス・トランジション | 設計されたサービスを本番運用に移行するもの |

| サービス・オペレーション | インシデント管理や要求実現、問題管理など、ITサービスを提供するもの |

| 継続的なサービス改善 | ITサービスの継続的な改善のための手法をまとめたもの |

・最新のITIL v4:サービスバリューシステム

一方、現在の主流であるITIL v4は、一直線の流れではなく、需要やビジネス機会をいかにして価値(Value)に変えるかという、より柔軟で包括的な仕組み「サービスバリューシステム(SVS)」を中心に据えています。

| ITIL v4の主要素 | 内容 |

|---|---|

| サービスバリューチェーン | 価値を生み出すための中核となる活動群。「計画」「改善」「エンゲージ」「設計と移行」など6つの活動を柔軟に組み合わせます。 |

| ITILプラクティス | v3の「プロセス」を拡張した概念。「インシデント管理」や「変更実現」など、目的達成のための資源(人材、ツール等を含む)の集合体です。 |

| 基本原則 | 「価値に注目する」「現状から始める」といった、組織全体を導く7つの普遍的な指針です。 |

| ガバナンス | 組織の方向付けや管理を行う仕組みです。 |

| 継続的改善 | 特定の段階だけでなく、組織のあらゆる活動に組み込まれる改善の文化を指します。 |

現在のITSMを理解する上では、このITIL v4の「ビジネス価値の創出」という視点が非常に重要になっています。このようにITILは、v3のプロセス中心のライフサイクルモデルから、価値創出を重視する現代のビジネス環境に適応した、より柔軟なv4のフレームワークへと進化しています。

◾️DevOps・ITOMとは

一方で、DevOps は「開発(Dev)」と「運用(Ops)」を密に連携させる文化・手法を指し、アジャイル開発と相性が良いのが特徴です。サービス提供のスピードと柔軟性の向上が目的で、ITSMの安定性志向と補完関係にあります。

ITOM(IT Operations Management) は、インフラ監視やジョブ管理、自動化など運用寄りの領域に特化した考え方です。ITSMが包括的なサービスマネジメントを対象とするのに対し、ITOMはより技術的・運用的な視点を担います。

ITSMを「全体の枠組み」と捉えれば、ITILは「実践手引き」、DevOpsは「開発と運用を橋渡しする文化」、ITOMは「運用部分の専門領域」と位置付けられます。これらの違いを理解することで、自社に適した導入戦略やツール選定を見極めやすくなります。

ITSMが注目される理由と背景

近年、DX推進やクラウドシフトに伴い、ITSMの重要性が急速に増しています。企業はデジタル技術を活用して新しい価値を創出することを求められており、その基盤となるITサービスの安定運用は不可欠です。

従来のように社内システムだけを管理すればよい時代は終わり、外部ベンダーや複数サービスを組み合わせた運用が一般的になりました。こうした状況では、属人的な管理では限界があり、標準化されたフレームワークに基づくITSMの必要性が高まっています。

ITサービスとは?

ITSMを理解するうえで前提となるのが、「ITサービス」という概念です。ITサービスとは、ITを活用してユーザーや組織に価値を提供する仕組み全般を指します。たとえば業務アプリケーション、ネットワークやサーバーなどのインフラ基盤、社員や顧客を支援するヘルプデスクもすべてITサービスに含まれます。

重要なのは、ITサービスは単なる技術の提供ではなく、利用者が安心して業務を遂行できる「体験」そのものを支えるものだという点です。メールが安定して使える、システム障害がすぐ解決される、新しいアカウントが迅速に発行されるといった一つ一つが、ITサービスの価値を示します。

ITSMは、このようなサービス提供プロセス全体を管理し、品質や安定性を保証するための枠組みです。つまり、IT部門を「単なる技術提供者」から「ビジネス価値の創出パートナー」へと変革させる手段とも言えます。

ITSMの具体的なプロセスと業務フロー

主要プロセスの全体像

ITSMの核となるのは、サービスを「設計・提供・運用・改善」という一連の流れで管理することです。単発的な対応ではなく、プロセスごとに標準化された手順を定義し、それらを有機的に結びつけることで、ITサービスの価値を最大化します。

たとえば、障害が発生すれば「①. インシデント管理」で復旧し、その背後にある原因を「②. 問題管理」で解決します。さらに、システムやサービスに変更を加える際には「③. 変更管理」でリスクを抑え、日常的な申請は「④. サービスリクエスト管理」で効率化します。このように各プロセスは独立しているように見えて、実際には PDCAサイクルの一部 として互いに補完し合っています。

①インシデント管理

インシデント管理は、サービス中断や障害が発生した際に迅速な復旧を行い、業務影響を最小限に抑えるプロセスです。ユーザーからの障害報告をサービスデスクが一元的に受け付け、優先度や影響度を判断して適切な対応先へエスカレーションします。復旧後は履歴を残すことで、同様の障害が再発した場合にスムーズな対応が可能になります。

現場では「対応が遅れてビジネスが止まる」「障害情報が共有されず混乱する」といった課題が起こりやすいため、ITSMによる標準化が重要となります。

②問題管理

問題管理は、インシデントの背後にある根本原因を特定し、再発防止策を講じるプロセスです。インシデント管理が「応急処置」であるのに対し、問題管理は「根治」を目的としています。

同じ種類の障害が繰り返し発生している場合、単に都度復旧するだけでは抜本的な解決にはなりません。ログ分析や傾向調査を行い、恒久的な対策を設計します。たとえば、特定のソフトウェア更新が原因で頻発している障害なら、更新手順や設定を改めることで再発を防ぐことができます。

③変更管理

システム改修や機能追加、サーバー構成変更など、あらゆる「変更」は潜在的に障害リスクを伴います。変更管理は、このリスクを最小化するための仕組みであり、事前の影響評価と承認フローが特徴です。

たとえば、業務時間外のリリース可否、互換性の確認、失敗時のロールバック手順を確認します。実務上は、CAB(Change Advisory Board:変更諮問委員会)設け、組織全体でリスクをコントロールする体制が求められます。

④サービスリクエスト管理(申請対応)

パスワードリセットやアカウント追加、ソフトウェア利用申請といった日常的な依頼は、インシデントとは区別され「サービスリクエスト」として管理されます。これを効率化するのがサービスリクエスト管理です。

標準化された申請フォームや承認フローを整備し、ワークフロー自動化を導入することで、利用者はストレスなく申請を完了できます。結果として、IT部門は単純作業に追われることなく、付加価値の高い業務にリソースを振り向けられるようになります。

⑤ナレッジマネジメント

ナレッジマネジメントは、過去の障害対応や運用ノウハウを体系的に蓄積し、再利用できる形に整備する仕組みです。FAQやマニュアル、手順書を社内ポータルに公開すれば、利用者自身で問題を解決できるようになり、問い合わせ件数を削減できます。

また、サポート担当者にとっても、過去の事例を参考に効率的な対応が可能となり、対応スピードと品質が向上します。これにより、組織全体で知識が共有され、属人化を防ぎながらスキルの平準化が進みます。

・サービスアセット管理(IT資産管理)

IT資産管理は、サーバー・PC・ライセンス・クラウド契約など、企業が保有するIT資産を一元的に管理するプロセスです。配置状況や利用状況をリアルタイムに把握できるため、無駄な調達や不正利用を防止し、コスト最適化を実現します。

さらに、資産のライフサイクルを通じて更新時期や保守期限を管理することで、セキュリティリスクやコンプライアンス違反を未然に防ぐことができます。特に監査対応やライセンス管理においては、ITSMの資産管理プロセスが強力な支援基盤となります。

・サービス戦略/設計/移行/運用/継続的改善(ITILライフサイクル全体)

ITSMの代表的フレームワークであるITILは、サービスライフサイクルを「戦略」「設計」「移行」「運用」「継続的改善」の5フェーズに分けています。

| フェーズ | 内容 |

|---|---|

| サービス戦略 | どのサービスを提供するかを決定し、ビジネス価値との整合性を明確化 |

| サービス設計 | サービス提供の仕組みを設計し、セキュリティ・SLA・キャパシティ計画を定義 |

| サービス移行 | 新しいサービスや変更を安全に本番環境へ移行 |

| サービス運用 | 安定した日常運用と障害対応を実施 |

| 継続的改善 | KPIやレビューをもとに、プロセスを繰り返し改善 |

このライフサイクル全体を回すことで、ITSMは単なる運用管理にとどまらず、戦略から改善までを一貫して支える仕組みとなります。

ITSM導入のメリットと企業にもたらす効果

| ITSM導入のメリット |

|---|

| ITサービス提供の安定化と可視化 |

| 業務効率化・コスト削減 |

| ユーザー・従業員満足度の向上 |

| 属人化の排除と品質均一化 |

| 情報の一元管理 |

| ガバナンス・監査対応 |

ITサービス提供の安定化と可視化

ITSMを導入する最大の利点の一つは、サービスの安定化と可視化です。従来は障害対応が担当者個人の経験に依存していたため、復旧時間や対応の質にばらつきがありました。ITSMの導入によって、障害管理や変更管理のプロセスが標準化し、誰が対応しても一定の品質を維持できるようになります。

さらに、サービスの稼働状況や障害履歴をダッシュボードなどで可視化できるため、組織全体で現状を正しく共有できます。結果として、ユーザーは「システムが常に安定している」という安心感を得られるのです。

業務効率化・コスト削減

ITSMの導入により、業務の標準化と自動化が進みます。例えば、インシデント対応では、問い合わせ受付からエスカレーションまでのフローを自動化することで、対応工数を大幅に削減できます。

これにより、従来は人手に頼っていた定型業務が効率化され、リソースを新規サービスの企画や改善活動といった戦略的業務に振り向けられます。さらに、無駄な調達や二重契約の削減、ライセンスの最適利用によるコスト削減も実現可能です。

ユーザー/従業員満足度の向上

システム利用者にとって、IT部門の対応スピードと品質は業務の生産性に直結します。ITSMを導入すると、問い合わせや障害対応のプロセスが明確化され、解決までの時間が短縮されます。また、セルフサービス型のポータルやFAQが整備されることで、ユーザー自身が簡単に解決できる環境が整います。

結果として、ユーザーは「待たされる」「対応が属人的で不安」といった不満から解放され、IT部門への信頼感が高まります。

属人化の排除と品質均一化

従来のIT運用では「特定の担当者しかわからない」といった属人化が課題でした。担当者が休職・退職すれば業務が停滞する可能性が高く、企業にとって深刻なリスク要因です。

ITSMのプロセス導入によって、業務手順や判断基準が仕組み化され、誰が対応しても一定の品質を保てる体制が構築されます。加えて、ナレッジマネジメントの活用により、過去の対応履歴やノウハウが共有資産となり、業務継続性が担保されます。

情報を一元管理できる

ITSMの導入によって、問い合わせ履歴、変更記録、資産情報など、これまで分散していた情報を一元的に管理できます。情報が統合されることで、担当者間の引き継ぎや対応漏れが防止され、スピーディかつ正確な対応が可能になります。

また、蓄積されたデータを分析することで、よく発生するトラブルやリクエストの傾向を把握でき、改善提案や新サービス開発にも活用できます。情報の一元化は単なる効率化にとどまらず、IT部門の戦略的な意思決定にも活用できます。

ガバナンス/監査対応

企業にとって、コンプライアンスやセキュリティを満たすことは必須要件です。ITSMを導入すれば、操作ログや変更履歴が自動的に記録されるため、内部統制や監査に対応しやすくなります。

さらに、権限管理や特権IDの制御も標準的に実装されており、不正アクセスや情報漏洩といったリスクを抑止できます。特に金融や行政機関のように監査要件が厳しい業界においては、ITSMによるガバナンス強化は導入の大きな動機となっています。

ITSMフレームワークの種類と活用方法

ITIL

ITIL(Information Technology Infrastructure Library)は、最も広く採用されているITSMフレームワークです。ITサービスの戦略立案から設計、移行、運用、改善までを体系的に定義しており、ITSMの“標準言語”ともいえる存在です。

ITILの特徴は、ベストプラクティスを集大成している点にあります。組織は自社の課題や成熟度に応じて必要なプロセスを取り入れ、柔軟に適用できます。たとえば、大規模企業では複雑な承認フローや厳密な変更管理を取り入れられる一方、中小企業では主要なインシデント管理やナレッジ管理からスモールスタートすることも可能です。

また、ITILはグローバルで認知されているため、共通のフレームワークを用いることでベンダーや外部パートナーとの連携もスムーズに進められます。結果として、組織の規模や業種を問わず「安定したITサービス運用」を支える基盤として活用できます。

COBIT、ISO/IEC 20000、TOGAFなど

ITIL以外にも、ITSMを支援する複数のフレームワークや規格が存在します。それぞれが異なる観点を補完するため、組織の目的に応じて選択・併用されます。

| フレームワーク・規格 | 説明 |

|---|---|

| COBIT | ITガバナンスに焦点を当てたフレームワークで、リスク管理や統制に強みがあります。経営層とIT部門をつなぐ仕組みとしても活用されます。 |

| ISO/IEC 20000 | ITサービスマネジメントに関する国際標準規格です。認証を取得することで、顧客や取引先に対し「国際的な基準を満たしている」という信頼性を示すことができます。 |

| TOGAF | エンタープライズアーキテクチャの設計・管理に用いられるフレームワークで、IT戦略と業務戦略の整合性を確保する役割を持ちます。 |

これらを組み合わせて活用することで、ITサービスの品質だけでなく、ガバナンスや戦略面も含めた包括的なマネジメントが可能になります。

選定時のポイントと使い分け

フレームワークを選定する際には、以下のような観点が重要です。

1. 組織規模と成熟度

小規模な組織ではシンプルな導入が求められる一方、大企業では複数部門や外部委託を含めた統合的な運用が必要です。

2. 導入目的

監査対応が主眼ならISO/IEC 20000、ガバナンス強化ならCOBIT、プロセス改善ならITILが適しています。

3. 運用負荷と実行可能性

フレームワークの導入は目的ではなく手段です。複雑な仕組みを無理に導入しても現場がついていけなければ形骸化します。

実務上は、単一のフレームワークに依存せず、複数を補完的に使い分けることが多いのも特徴です。

その他(eTOM、CMMI、シックスシグマなど)

業界特化型や品質管理を重視したフレームワークも存在します。

| フレームワーク | 説明 |

|---|---|

| eTOM | 通信業界向けの標準プロセスフレームワークで、ネットワーク管理や顧客サービスの効率化に用いられます。 |

| CMMI | 組織の成熟度を評価し、改善ステップを示すモデルです。ITSM導入のロードマップとして活用できます。 |

| シックスシグマ | 製造業にルーツを持つ品質管理手法ですが、ITサービスのプロセス改善やエラー削減にも応用可能です。 |

これらは補助的な位置づけながらも、特定の業種や改善領域で効果を発揮します。自社の課題に合わせて適材適所で取り入れるのが効果的です。

ITSMツールの選定・比較ガイド

主要ITSMツールの一覧と特徴

ITSMを実践するうえで実践を支えるのがITSMツールです。市場には多種多様なツールがあり、大企業向けの統合プラットフォームから、中小規模で導入しやすい軽量SaaS型まで幅広く提供されています。大きく分けると、「パッケージ型」(幅広い機能を網羅する統合ソリューション)と、「特化型」(特定機能にフォーカスしたスモールスタート向け)があります。組織規模や運用体制、必要な機能の範囲に応じて、最適な選択肢は異なります。

代表的なツールとしては、世界的シェアを誇る ServiceNow、開発チームと親和性の高い Jira Service Management、軽量でコストを抑えやすい Redmine や Freshservice などがあります。

◾️ServiceNow

ServiceNowは、大企業向けに最も広く導入されている高機能なITSMプラットフォームです。インシデント管理・変更管理・問題管理といった標準機能に加え、ワークフロー自動化やAIによる予測分析など高度な機能を備えています。

複数部門やグローバル拠点をまたいだ大規模なIT運用を統合的に管理でき、カスタマイズ性も非常に高いのが特徴です。ただし、その分ライセンス費用や運用リソースの確保が必要となるため、十分なIT体制を持つ大規模企業に適しています。

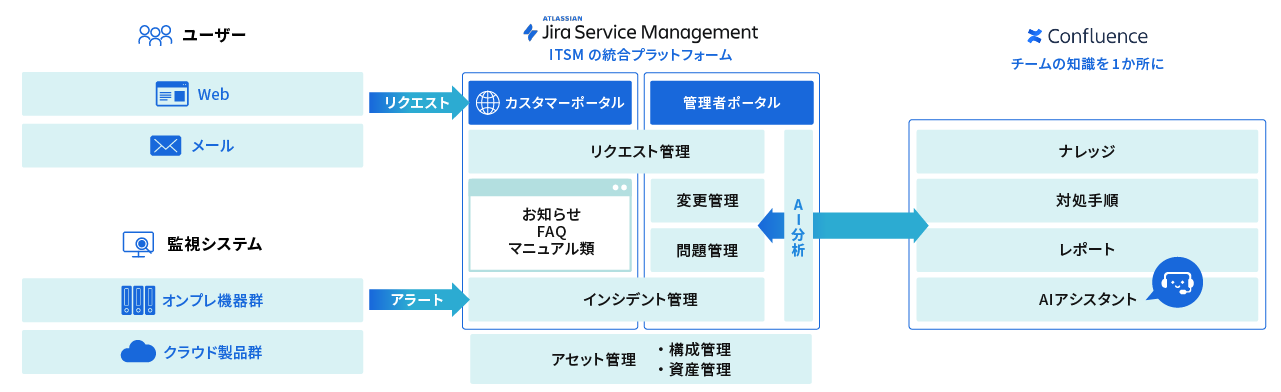

◾️Jira Service Management

Atlassianが提供するJira Service Managementは、開発チームと運用部門の連携に強みを持つツールです。Jira SoftwareやConfluenceといったAtlassian製品とシームレスに統合でき、DevOpsやアジャイル開発を推進する組織に最適です。

UIがシンプルで現場に定着しやすく、柔軟なカスタマイズが可能なため、部門単位からスモールスタートし、必要に応じて拡張する運用スタイルが取れます。コストと機能のバランスが取れた選択肢といえます。

◾️Redmine、Freshserviceなど

中小企業やIT部門のリソースが限られている場合には、オープンソースやSaaS型の軽量ツールが有力です。

Redmine:オープンソースで自由度が高く、カスタマイズ性に優れる。導入コストを抑えたい組織に適している。

Freshservice:クラウド型のシンプルなITSMツールで、UIが直感的で使いやすい。インシデント管理やリクエスト管理を中心に、中小規模での利用に向く。

これらは「スピード感を持って導入しやすい」点が魅力ですが、機能面で不足がある場合は拡張や他ツールとの連携が必要となるケースがあります。

ツール選定時の評価ポイント

ITSMツールを比較・選定する際には、単に有名だからという理由ではなく、自社の業務要件に合致しているかを評価することが重要です。

評価の観点としては以下が挙げられます:

- 機能要件:管理したい範囲(インシデント、変更、資産など)がカバーされているか

- UI/UX:現場ユーザーが直感的に使えるかどうか

- 導入コスト:ライセンス費用だけでなく、運用・教育コストを含めて検討

- サポート体制:ベンダーのサポートやコミュニティの充実度

- 将来性:拡張性や他システムとの連携性、スケールのしやすさ

これらを総合的に判断することで、導入後に「使いにくくて定着しない」「維持コストが高すぎる」といった失敗を防げます。

◾️「パッケージ型」か「特化型」か?

ツール選定では、「幅広いプロセスをカバーするパッケージ型」と「特定機能に特化したツール」のどちらを選ぶかが重要です。

| 型 | 特徴 |

|---|---|

| パッケージ型 | 統合性と拡張性に優れるが、導入コストや学習コストが高め |

| 特化型 | シンプルかつ導入スピードに優れるが、全体最適には向かない |

組織のIT成熟度や運用範囲、リソースに応じてどちらが適切かを判断することが肝心です。

◾️運用継続性(使い続けられるか)

ツールは導入して終わりではなく、継続的に使われて初めて効果を発揮します。そのため、以下の観点が重要です。

- 操作性が現場にフィットしているか

- アップデートや保守が継続的に行われているか

- 属人化せず、組織内で知識を引き継げる仕組みがあるか

特に、導入初期に現場の声を反映させながら定着化を図ることが、長期的な成功の鍵となります。

ITSM導入・運用のステップとベストプラクティス

導入前の準備と要件整理

ITSMを成功させる第一歩は、導入の目的や要件を明確にすることです。なぜITSMを導入するのか、解決したい課題は何かを具体化しなければ、形だけの仕組みになり形骸化してしまいます。

例えば「障害対応が遅く業務に支障をきたしている」「部門ごとに異なるルールで運用しており情報が分散している」といった現状課題を洗い出し、対象とするプロセスや部門のスコープを明確にします。そのうえで、経営層・現場担当者・外部パートナーを巻き込み、合意形成を図りながら導入体制を構築することが肝心です。

事前に要件を整理し、導入ロードマップを策定することで、導入後の混乱や軌道修正のリスクを最小限に抑えられます。

段階的導入とスモールスタート

ITSMは一気に全社展開するよりも、限定的なプロセスや部門からスモールスタートする方が成功率が高まります。まずはPoC(概念実証)としてインシデント管理やサービスリクエスト管理など効果が測りやすい領域から導入し、短期間で成果を可視化します。

その成果を社内で共有することで関係者の理解と協力を得やすくなり、段階的に適用範囲を広げられます。失敗リスクを抑えられるだけでなく、現場の納得感を得ながら改善を繰り返せる点が大きなメリットです。

運用・改善フェーズでの注意点

ITSMは導入して終わりではなく、継続的な運用と改善が成果を左右します。運用フェーズでは、KPIやSLOを設定し、可視化された指標をもとにプロセスの有効性を定期的に評価することが重要です。

たとえば、インシデント対応の平均復旧時間(MTTR)、サービスリクエストの処理時間、ユーザー満足度スコアなどを測定し、目標値との差を改善活動に反映させます。また、ナレッジマネジメントを定着させることで、問題解決スピードや品質が継続的に向上します。一方で、プロセスが硬直化すると現場の負担となり、形骸化するリスクもあるため、定期的なレビューや改善活動が欠かせません。

教育・トレーニング体制の整備

どれほど優れたITSMツールやフレームワークを導入しても、現場の担当者に浸透しなければ効果は限定的です。そのため、教育・トレーニング体制の整備は導入成功の鍵となります。

導入初期には操作説明会やハンズオン研修を実施し、現場が自信を持って使える環境を整えます。その後も、eラーニングやマニュアル整備、ドキュメント化を継続的に行い、知識を組織的に蓄積します。教育不足は導入不良や不満の原因となりやすいため、反復学習やサポート体制を整備し、現場に根付かせることが成功の条件です。

ITSMの活用方法

それでは、ITSMをどのように活用していけばよいのでしょうか。ここでは、ITSMの活用方法について解説します。

インシデント管理

ITSMの主な活用方法に、インシデント管理が挙げられます。インシデント管理とは、事故によるビジネス影響を最小限にし、迅速にITサービスを復旧することを目的とした管理プロセスのことです。インシデント発生から解決、復旧、再発防止にいたるまで、一連のプロセスを指しています。インシデント管理を行うことで、安定性の高いサービスの提供が見込めます。

変更管理

変更管理も、ITSMの活用方法の1つです。変更管理とは、ハードウェアやソフトウェアなどのITリソースに対し、追加や修正、削除を行い、改善する管理プロセスを指します。

具体的には、以下のプロセスなどが対象です。

- ハードウェアの追加導入

- オプション製品による拡張

- 修理交換

- 廃棄した場合などの変更

- 新しいソフトの導入

- バージョンアップ

- セキュリティパッチの適用

対応をナレッジ化し、組織全体で共有することで、迅速な対応が期待できます。

問題管理

ITSMにおけるもう1つの活用方法は、問題管理です。問題管理とは、インシデントの根本的な原因の究明を目指し、回避策と既知のエラーを管理するプロセスのことです。問題管理を徹底することで、恒久的なインシデントの再発防止を実現できるでしょう。

サービスデスク

ITSMは、サービスデスクにも活用できます。サービスデスクとは、サービス運営における幅広い業務を担う機能のことです。インシデント管理や問題管理、変更管理、構成管理など、多岐に渡るプロセスの連携をスムーズに行うために、重要な役割を果たしています。迅速に対応することで、サービスに対する顧客満足度の向上を図れるでしょう。

業界別のITSM活用事例

医療・製造・金融・行政などの事例紹介

ITSMは、業界ごとに異なる課題や規制に対応できる柔軟性を持っています。

医療業界では、電子カルテや検査機器の安定稼働が医療行為の継続性に直結するため、障害対応と可用性確保が最重要テーマです。インシデント管理を標準化することで、システム停止時の復旧時間を短縮し、患者への影響を最小限に抑えられます。

製造業では、生産ラインやIoT機器の稼働データとITSMを統合することで、設備監視や品質改善につなげられます。たとえば、センサーからの異常検知をインシデントとして自動登録し、メンテナンス担当に即時連携することで、ダウンタイムを防ぐ事例があります。

金融業界では、監査や内部統制が厳格に求められるため、変更管理やログ管理が特に重視されます。ITSMを導入することで、すべての変更履歴を証跡として残し、外部監査にも対応できる体制を構築できます。

行政機関においては、予算制約の中で効率的にサービスを提供する必要があります。ナレッジマネジメントを活用して問い合わせ対応を効率化することで、住民サービスの品質向上と運用コスト削減を両立している事例があります。

通信・メディア・テクノロジー業界での活用

通信・メディア・テクノロジー業界は、サービス変更や新機能追加の頻度が非常に高いのが特徴です。そのため、変更管理とリリース管理が競争力を支える鍵となります。ITSMの仕組みを取り入れることで、頻繁なアップデートを行いながらも安定稼働を維持することが可能になります。

また、メディア企業ではユーザーからの問い合わせや視聴トラブル対応を効率化するために、サービスデスクをITSMツールと連携させ、リアルタイムで状況を把握・共有する体制を構築している例もあります。

テクノロジー企業では、開発と運用を横断するDevOpsとの統合が進んでおり、ITSMを基盤にCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)を取り込むことで、迅速なリリースと安定した運用を両立しています。

まとめ

ITSM(ITサービスマネジメント)は、単なるシステム運用の枠を超え、企業の競争力と持続的成長を支える仕組みです。その本質は「ITを通じてビジネス価値を最大化すること」にあります。

これからITSMを検討する企業は、まず自社の課題を見直し、フレームワークやツールを選定する際に「導入後も使い続けられる仕組みかどうか」を基準に判断するとよいでしょう。

IT運用が「仕組み」ではなく「個人の工夫」に頼り切っていませんか?

問い合わせ対応やトラブル対応は、なんとか現場でこなせている。でも、その一つひとつが属人的で、記録にも残らず、再発防止にもつながらない。対応フローがないまま各自の判断で進み、引き継ぎも曖昧、情報も散在していく。こうした状態では、どれだけツールを導入しても、改善は一向に進みません。なぜなら、ITサービス運用に本当に必要なのは、「仕組みの設計」だからです。

DTSのITSM導入支援サービスは、Jira Service Managementを用いて、バラバラな対応ルールや情報の分断を解消し、IT運用をプロセスと責任で回る“仕組み”に変える支援を行います。

IT運用を整備し、対応品質を標準化する「ITSM導入支援サービス」

DTSのITSM導入支援サービスは、Jira Service Managementを活用し、バラバラな対応ルールや情報の分断を解消し、IT運用をプロセスと責任で回る“仕組み”に変える支援を行います。

単なるツールの導入ではなく、現場の業務にフィットするプロセス・ルール・役割設計を支援することで、判断の基準化・対応の再現性・組織的なナレッジ活用を実現します。

数ある運用改善サービスの中でも、DTSのITSM導入支援が選ばれる理由は、以下の3つです。

- 分散された問い合わせ窓口の一元管理化

- そもそもの問い合わせを削減

- AIと自動化で応答スピードと精度を強化

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

分散された問い合わせ窓口の一元管理化

DTSでは、Jira Service Managementを活用し、すべての問い合わせを1つのポータルに集約。 カテゴリ別のフォームで自動分類・チケット発行し、対応の可視化とステータス管理を実現します。

加えて、対応者・対応履歴・進捗状況をリアルタイムで共有できるため、 属人化・対応漏れ・情報のブラックボックス化を防止し、“見えるIT運用”へと変革します。

そもそもの問い合わせを削減

「また同じ質問がきた」「担当者が変わると引き継げない」こうした問い合わせは、対応するほど増えていく構造的な問題です。

ReSMでは、問い合わせ傾向を分析し、ナレッジベースやFAQを整備。再発しやすい問い合わせには自己解決できる導線をあらかじめ用意し、問い合わせ件数そのものを減らす仕組みを設計します。

AIと自動化で応答スピードと精度を強化

チケット対応に人手がかかりすぎる、初動のレスポンスが遅い―― そんな課題には、AIチャットやワークフロー自動化の活用が効果的です。

DTSでは、Jira Service Management上でAIによる問い合わせ分類や自動返信・自動アサインなどの設計を支援。 現場の負担を減らしながら、スピードと正確性の両立した対応体制を実現します。

この記事の著者

近い課題のコラムを見る

お問い合わせ

依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。

まずはお悩みをご相談ください。

-

システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料

クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。

-

4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」

運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。