ITILとは?基礎から資格・最新ITIL4の活用まで徹底解説

ITILとは?基本概念と役割

ITIL(Information Technology Infrastructure Library)は、ITサービスマネジメント(ITSM)の実務を体系化したフレームワークです。属人的な対応を排除し、標準化されたプロセスと役割を整備することで、安定したサービス運用を実現します。さらに、サービス品質を数値化して管理し、改善を継続する仕組みを提供する点に大きな特徴があります。

ITILは単なる手順書ではなく、IT部門の活動を経営戦略と結び付けるための実践的なガイドラインです。

ITILの定義と目的

ITILは、ITサービス提供の成功事例を集約した標準的なフレームワークです。主な目的は、サービス品質の一貫性を高めること、リスクとコストを抑制すること、そしてITの成果をビジネス価値へ転換することにあります。

具体的には、インシデント管理や問題管理といったプロセスを定義し、役割や責任を明確化します。その結果、障害発生時の復旧時間短縮や変更作業の成功率向上につながります。

つまり、ITILを導入することで、組織は“止まらないサービス”を安定的に提供できるようになります。

ITILの歴史と発展

ITILは1980年代に英国政府機関で誕生しました。当時はIT運用が急速に複雑化し、トラブル対応に多くのコストと時間が割かれていました。そこで、効果的な管理方法を体系化し、共通のベストプラクティスとしてまとめたのがITILの始まりです。

その後、ITIL v2ではプロセス管理を重視し、インシデント管理や問題管理といった基本的な仕組みが整備されました。さらに2007年に登場したITIL v3では「サービスライフサイクル」という考え方が導入され、戦略から改善までを一貫して管理できるようになりました。そして2019年、最新バージョンであるITIL4が発表され、アジャイルやDevOpsといった最新の開発・運用手法に対応し、サービスバリューシステム(SVS)や34のプラクティスが導入されました。

このように、ITILは固定的な枠組みではなく、時代の要請に応じて進化を重ねてきた点が大きな特徴です。

ITILとITSMの関係

しばしば混同されがちな「ITIL」と「ITSM」ですが、両者には明確な違いがあります。ITSM(ITサービスマネジメント)は「ITサービスを最適に運営するための考え方全般」を指し、その概念の中にさまざまな手法やモデルが存在します。その代表格がITILです。

言い換えると、ITSMが「目的地」だとすれば、ITILは「その目的地に到達するための地図や道しるべ」と言えます。ITILはITSMの実践に役立つ標準ガイドラインとして機能し、実務で具体的に何をどう管理すべきかを示してくれます。

実際の現場では、ITSMの理念だけでは抽象的すぎて「どこから手を付ければよいのか」が分からないことが多いですが、ITILを取り入れることでプロセスが明確化され、改善活動が実行可能なレベルに落とし込まれます。また、ISO/IEC 20000やCOBITなどの枠組みと組み合わせることで、統制と実行の両面から組織全体を強化できます。

その結果、IT運用の標準化が進み、業務改善効果を最大化できるのです。

ITILのフレームワーク構造

ITILの特徴は、サービス提供を一連の仕組みとして捉える点にあります。v3、v4への更新により、組織は戦略策定から改善活動までを継続的に管理できるようになります。さらに、実務に適用するための原則も整備されており、現場に即した改善を進めやすい構造になっています。

サービスライフサイクルの5フェーズ

ITIL V3で導入された「5フェーズ」は、ITサービスを一貫して管理するための枠組みです。各フェーズの役割は以下の通りです。

| フェーズ | 主な役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| サービス戦略 | 提供する価値や目標を定義 | SLAやビジネスケースの策定 |

| サービス設計 | 必要な仕組みや体制を設計 | キャパシティ設計、セキュリティ要件 |

| サービス移行 | 本番環境への導入を管理 | リリース管理、変更管理 |

| サービス運用 | 日常的な提供を安定化 | インシデント対応、サービスデスク |

| 継続的改善 | 実績を分析し改善へ反映 | KPI測定、PDCAサイクル |

たとえば新しい社内システムを導入する場合、まず戦略フェーズで提供価値や目的を明確化し、設計フェーズで必要な仕組みやリソースを定義します。次に移行フェーズで環境を構築し、運用フェーズで日常的なサービス提供を行い、最後に改善フェーズで課題を分析して次のサイクルに活かす、といった流れです。

このサイクルは一度きりではなく、繰り返し回すことを前提としており、変化するニーズに合わせて常に改善が進む仕組みになっています。

ITIL4における34のベストプラクティス

2019年に登場したITIL4では、従来のサービスライフサイクルを補完・刷新する形で「34のプラクティス」が定義されました。これらは大きく「一般的マネジメント」「サービスマネジメント」「技術マネジメント」の3つに分類されます。

代表的なものとして、インシデント管理や問題管理、変更管理といった従来から重視されてきた領域に加え、サービスデスク、継続的改善、情報セキュリティ管理なども含まれています。また、ソフトウェア開発やインフラ管理といった技術的な領域までカバーしており、より現場で実践しやすい構造へと進化しています。

読者にとって重要なのは、「ITILを導入するからといって、すべてのプラクティスを一度に取り入れる必要はない」という点です。自社の課題や目的に応じて、重点的に取り組むプラクティスを選択し、段階的に拡大していくのが現実的です。

◾️一般的マネジメントプラクティス

- アーキテクチャ管理

- 継続的改善

- 情報セキュリティ管理

- ナレッジ管理

- 測定とレポート

- 組織変革管理

- ポートフォリオ管理

- プロジェクト管理

- 関係管理

- リスク管理

- サービス財務管理

- 戦略管理

- サプライヤー管理

- 従業員・人材管理

◾️サービスマネジメントプラクティス

- 可用性管理

- ビジネス分析

- キャパシティとパフォーマンス管理

- 変更有効化(旧:変更管理)

- インシデント管理

- IT資産管理

- モニタリングとイベント管理

- 問題管理

- リリース管理

- サービスカタログ管理

- サービスコンフィギュレーション管理

- サービス継続性管理

- サービスデザイン

- サービスデスク

- サービスレベル管理

- サービスリクエスト管理

- サービス妥当性確認とテスト

◾️技術マネジメントプラクティス

- デプロイメント管理

- インフラストラクチャとプラットフォーム管理

- ソフトウェア開発・管理

注:ITIL 4 では”変更管理” は ”変更有効化” として再定義されました(初期のITIL 4では “変更管理” 表記も存在)。

ITILの7つの原則とガイドライン

ITIL4では、すべてのプラクティスや活動の基盤となる「7つの指導原則」が示されています。これは単なるチェックリストではなく、ITサービスを設計・運用する際の基本姿勢を表しています。

- 価値にフォーカスする:利用者とビジネスの価値を常に最優先に据える。

- あるがままから始める:現行の成果とデータを評価して次の一手を決める。

- 小さく反復して進める:フィードバックを得ながら段階的に改善する。

- コラボレーションと可視性を高める:部門横断で連携し、情報を見える化する。

- 全体最適で考える:サイロ化を避け、価値ストリーム単位で最適化する。

- シンプルかつ実用的に保つ:複雑さを避け、運用可能な最小限で始める。

- 最適化して自動化する:手作業を減らし、人は高付加価値活動に集中する。

これらの原則を実践に取り入れることで、ITILは単なる理論ではなく、現場で効果を発揮する「生きたフレームワーク」として機能します。

ITILの導入メリットと効果

ITILを導入することで得られる効果は大きく三つに整理できます。

- サービス品質と安定性の向上

- コスト削減と運用効率化

- 経営戦略と直結するビジネス価値の最大化

これらは単独で実現するのではなく、相互に作用して組織全体の成果を押し上げます。

品質向上とサービス安定化

ITILを導入する最大のメリットのひとつは、ITサービスの品質と安定性を高められる点です。標準化されたプロセスを整備することで、同じトラブルに繰り返し対応する属人的な運用から脱却できます。

たとえばインシデント管理を導入すれば、障害発生時に迅速かつ一貫した対応が可能となり、サービス停止時間を最小限に抑えられます。また、問題管理を通じて根本原因を究明し、再発を防止する仕組みが整うことで、システム全体の安定性が向上します。結果としてユーザー体験が改善され、顧客満足度も高まります。

◾️改善効果の例

- 平均復旧時間(MTTR)の短縮

- サービス稼働率の向上(可用性改善)

- ユーザー満足度(CSAT、NPS)の上昇

企業にとっては「止まらないサービス」を提供できることが競争力の源泉となり、長期的な信頼獲得につながります。

コスト削減と効率化

ITILは単なる品質向上だけでなく、コスト削減にも直結します。プロセスを標準化し、不要な作業や二重対応を排除することで、IT部門のリソースを有効活用できます。

たとえば、変更管理を徹底すれば「計画外のトラブル対応」に追われる時間を減らせますし、サービスデスクを一元化すれば、問い合わせの重複や情報の行き違いを防げます。これにより、限られた人員でも効率的に業務を遂行できるようになります。

さらに、継続的改善の仕組みを取り入れることで、長期的には運用コストを段階的に低減できるのも大きなポイントです。ITILは「今の負担を軽減する」だけでなく、「将来のコスト構造を改善する」効果を持っています。

ビジネス価値の最大化

ITILの導入はIT部門の効率改善にとどまらず、経営戦略とIT戦略をつなぐ役割も果たします。ITサービスが安定し、効率的に運用できるようになることで、IT投資の効果が最大化されます。

たとえば新規事業の立ち上げやDX推進において、IT基盤が整備されているかどうかは成功を大きく左右します。ITILによって安定したサービス基盤を構築できれば、経営層は安心して新しい戦略に取り組むことができます。

また、顧客に提供する価値が向上することで、企業全体の競争優位性を強化できる点も見逃せません。つまり、ITILはIT部門だけの取り組みではなく、ビジネス全体の成長を支える基盤となるのです。

ITILのバージョンと進化

ITILは1980年代に誕生して以来、時代の変化に合わせて進化を続けてきました。V2ではプロセスを体系化し、V3ではライフサイクル管理を導入、ITIL 4ではアジャイルやDevOpsといった新しい手法に対応しました。

バージョンごとの特徴を理解することで、自社に最適な活用方法を選択しやすくなります。

ITIL v2とv3の特徴

ITIL V2(2000年代初頭)は「安定運用」を最優先に、プロセス単位での標準化を進めました。代表的な領域はインシデント管理、問題管理、変更管理、リリース管理などで、障害対応や変更管理を体系的に実践できるようになりました。

これに対して2007年のV3では、単発のプロセス改善にとどまらず、サービス全体をライフサイクルで捉える枠組みが導入されました。戦略 → 設計 → 移行 → 運用 → 改善という一連の流れを定義し、IT部門の活動を「事業価値の提供」という観点で位置付けました。

| 項目 | ITIL v2 | ITIL v3 |

|---|---|---|

| 主な焦点 | プロセス最適化 | サービスライフサイクル管理 |

| 強化点 | インシデント/問題/変更/リリース管理 | 戦略・設計・移行・運用・改善の流れ |

| 視点 | 運用現場中心 | ビジネスとITの橋渡し |

| 成果 | 安定運用の基盤を確立 | 経営目標に直結する運用体制 |

ITIL4の新要素と強化点

2019年に発表されたITIL4は、デジタル時代に対応するための大幅な刷新となりました。従来のライフサイクルモデルをベースにしながらも、「34のプラクティス」と「サービスバリューシステム(SVS)」という新しい概念を導入しています。

| 項目 | ITIL v3 | ITIL v4 |

|---|---|---|

| 中心概念 | サービスライフサイクル | サービスバリューシステム(SVS) |

| 管理対象 | プロセス(26プロセス) | プラクティス(34プラクティス) |

| 重視点 | 一貫管理(戦略~改善) | 価値共創、アジャイル・DevOps対応 |

| 改善の捉え方 | 継続的改善プロセス | 改善を文化として根付かせる |

| 新要素 | – | 原則(価値重視、シンプル化、可視性、最適化と自動化) |

特に強化されたポイントは以下の通りです。

- アジャイル・DevOpsとの親和性:変化の激しい環境に柔軟に対応できるように進化。

- 継続的改善の重視:PDCAだけでなく、組織文化として改善を根付かせるアプローチが強調。

- 価値共創の考え方:IT部門だけでなく、顧客やパートナーとの協働を前提とした仕組み。

これにより、ITILは従来の「安定運用のためにサービスを一貫して管理する手引き」から、「顧客や組織と共に価値を生み出すための包括的フレームワーク」へと進化しました。

旧バージョンからの移行ポイント

すでにV3を導入している企業にとっては、ITIL4への移行が課題となります。資格制度においてはITIL v3→ITIL 4 の移行試験(ITIL 4 Managing Professional Transition)が用意されていましたが、2022年に終了しています。現在はv3保有者も原則としてITIL 4 Foundationから学習を開始します(最新情報は公式情報にてご確認ください)。

一方、現場のプロセス運用においては「既存のライフサイクルをすべて捨てる」のではなく、V3で培った仕組みを活かしつつ、新しいプラクティスや原則を段階的に取り入れるのが現実的です。特にアジャイルや自動化の活用など、即効性のある部分から取り入れることで移行の負担を軽減できます。

導入企業が陥りやすい失敗は「新バージョンへの全面切り替えを短期間で強行する」ことです。既存の強みを活かしながら徐々に進化させることが、成功への近道になります。

ITIL資格制度と学習方法

ITILは、知識と実務力を体系的に習得できる資格制度を整備しています。初心者から上級者、戦略レベルの人材まで、キャリアや役割に応じた資格を選択できる点が特徴です。特に入門資格である「ITIL Foundation」は、ITサービスマネジメントの基礎を学ぶ最初のステップとして広く活用されています。

ITIL資格体系の全体像

ITILには、ITサービスマネジメント分野における知識と実務力を証明する資格制度が用意されています。これは段階的に学習を進められるよう設計されており、初心者から上級者、戦略レベルの人材まで幅広く対応しています。

資格体系は大きく以下の5つのレベルに分かれます。

レベル | 概要 | 主な対象者 |

|---|---|---|

| Foundation | 基礎知識を習得する入門資格 | IT部門の新任担当者、初学者 |

| Managing Professional(MP) | サービス提供や改善に直結する実務力を評価 | プロジェクトリーダー、IT部門管理職 |

| Strategic Leader(SL) | IT戦略を経営目標と結び付ける力を評価 | 情報システム責任者 |

| Practice Manager(PM) | 特定のプラクティスに特化した専門資格 | サービスデスク、インシデント担当者 |

| Master | 実務実績に基づき認定される最上位資格 | 豊富な経験を持つシニアマネージャー |

この階層構造により、自分のキャリアや役割に応じた学習・受験計画を立てやすくなっています。

ITIL Foundation資格の内容

最初のステップとなるのが ITIL Foundation資格 です。ここでは、ITILの基本概念や用語、サービスバリューシステムの仕組み、主要なプラクティスの概要などを幅広く学びます。

ITIL全体像を理解できるため、上位資格に進むための土台となります。出題は「基本用語の定義」「原則の適用」「主要プラクティスの理解」が中心です。学習の段階で業務に応用できる知識を身につけられる点が大きな利点です。

実務に直結する資格ではありませんが、全ての上位資格の土台となるため、まず取得しておくべき資格です。

上位資格(MP・SL・PM・Master)の概要

Foundation取得後は、自身のキャリアの方向性に応じて上位資格を選択します。

- MP(Managing Professional):日々のサービス提供や改善を主導する力を評価。たとえば、インシデント対応の効率化や継続的改善活動を推進する役割を担う人材に有効です。

- SL(Strategic Leader):IT戦略を経営の意思決定に結び付ける力を証明。DX推進や経営層への提言を行う立場に適しています。

- PM(Practice Manager):インシデント管理やサービスデスクなど、特定のプラクティスに特化。専門性を深め、現場の品質向上に直結します。

- Master:実務実績を基に認定される最上位資格。理論だけでなく、自らの経験を通じて成果を示す必要があります。

試験概要(受験方法・難易度・費用)

ITIL資格試験は一般的に CBT(Computer Based Testing)形式 で行われ、択一式の問題が中心です。Foundationの場合、約40問が出題され、合格基準はおおむね65%前後とされています。

難易度は「基礎知識を正しく理解していれば合格できるレベル」と言えますが、用語やプロセスの正確な理解が問われるため油断は禁物です。受験費用はFoundationでおおよそ4〜7万円程度、上位資格になると10万円を超えるケースもあります。受験費用は実施機関やバウチャーにより変動しますので、各公式サイト等にてご確認ください。

企業によっては教育投資の一環として受験費用を補助してくれる場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

学習方法と参考書・過去問

効率的に合格を目指すには、学習方法の選択が重要です。

- 公式書籍の活用:ITIL Foundation公式書籍は必須の学習素材であり、出題範囲を網羅しています。

- 認定研修の受講:認定トレーニングを通じて体系的に学べば、短期間で効率的に理解できます。

- 過去問・模擬試験:知識定着や出題傾向の把握に役立ちます。市販の過去問題集やオンライン模試も活用できます。

- 独学・オンライン学習:忙しい社会人には、オンライン教材や動画講座が有効です。時間や場所を選ばず学べるため継続しやすいのが利点です。

重要なのは、単に試験に合格することではなく「実務で使える知識」として理解することです。知識を自社の業務にどう適用するかを意識すると、資格の価値がさらに高まります。

ITIL導入の課題と注意点

ITILはITサービス運用の標準化と改善を実現する強力なフレームワークですが、導入すれば必ず成功するわけではありません。実際には「ツールへの過度な依存」「組織文化との摩擦」「継続的改善の不徹底」といった課題が失敗要因になることが多いです。

ここでは代表的な課題と注意点を整理します。

ツール依存と形骸化のリスク

ITIL導入を検討する企業でよくある誤解が「専用ツールを導入すればITILが実践できる」という考え方です。確かに、サービスデスクやCMDB(構成管理データベース)などのツールは有効な支援を行いますが、ツールだけに依存すると形骸化のリスクが高まります。

たとえば、インシデント管理システムを導入しても、対応フローが標準化されていなければ、結局は属人的な運用が続いてしまいます。つまり、ツールはあくまで「仕組みを支える手段」であり、プロセス設計や運用ルールの整備が前提となります。

導入にあたっては「ITILの目的は業務改善であって、ツール導入そのものではない」という点を常に意識することが重要です。

◾️対策のポイント

- まずプロセスと役割(RACI)を明確化する

- その上でツールを選定・導入する

- 「目的はツール利用ではなく業務改善」であることを全社で共有する

組織文化との適合性

もうひとつの大きな課題は、ITILを組織文化にどう適合させるかです。ITILは標準化やプロセス遵守を重視するため、現場スタッフには「自由度が下がる」「手間が増える」と受け止められることがあります。

この抵抗感を放置すると、形式的に導入されても現場に浸透せず、結局は従来の属人的な運用に戻ってしまいます。成功させるためには、経営層が明確に方針を示すと同時に、現場にとってのメリット(工数削減、負担軽減、トラブル減少)を具体的に示すことが欠かせません。

また、小規模な成功事例を積み重ねて「ITILが役立つ」と体感してもらうことも、定着を促す効果的なアプローチです。

◾️対策のポイント

- 小さな成功事例(例:一次解決率の改善)を積み上げて効果を実感してもらう

- 数値でメリットを可視化し、現場に“得られる利益”を伝える

- 経営層からのメッセージと支援をセットで行い、現場に安心感を与える

継続的改善を仕組みに組み込む重要性

ITILは一度導入して終わりではなく、継続的な改善が前提のフレームワークです。単発的に導入すると、最初は効果が出ても数年後には形骸化し、再び問題が噴出するケースが少なくありません。

そのため、PDCAサイクルを常態化させ、定期的にプロセスやサービスを見直す仕組みを構築することが必要です。たとえば、定期的なサービスレビューやKPIの測定を実施し、改善点を抽出して次の施策に反映する流れを定着させます。

さらに、改善活動を外部に依存せず、内製化することも重要です。自社の特性に合わせてプロセスを調整できるようになれば、ITILは「導入した仕組み」から「自社の強み」へと進化します。

◾️対策のポイント

- KPIやサービスレビューを定期的に実施し、改善点を必ず抽出する

- 改善アクションの消化率やナレッジ更新件数を測定して管理する

- 改善活動を外部コンサル任せにせず、内製化して自社文化に根付かせる

ITILの今後と活用トレンド

ITILは今後も進化を続けながら、アジャイル・DevOps、AI、自動化といった新潮流と結びつきを強めていきます。これにより「スピードと安定性を両立する運用管理」の実現が可能となり、IT部門はビジネスの成長をより直接的に支援できるようになります。また、ITIL資格はキャリア形成において長期的に価値を持ち続けると期待されます。

ITILとアジャイル・DevOpsとの連携

近年のIT運用においては、アジャイル開発やDevOpsといった新しい手法が主流になりつつあります。従来のITILは「安定性」に強みを持つ一方で、変化への俊敏な対応は課題とされてきました。しかしITIL4では、これらの開発手法との親和性が高められています。

具体的には、ITILの標準化されたプロセスを基盤にしつつ、アジャイルの反復型開発やDevOpsの自動化パイプラインと連携させることで「安定性」と「柔軟性」を両立できます。たとえば、新しい機能を短期間でリリースしながら、インシデント管理や変更管理を通じてリスクを制御する、といった実践が可能です。

このように、ITILは従来の「保守的な運用管理」から「スピードと安定を兼ね備えた運用」へと役割を拡張しています。

AI・自動化との融合

もうひとつ注目されるトレンドが、AIや自動化との融合です。ITILのプロセスはルーチンワークが多く、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)との親和性が非常に高い領域です。

たとえば、AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations)を活用すれば、ログ解析や異常検知を自動化し、インシデント発生前に予兆をつかむことが可能になります。さらに、定型的な問い合わせ対応をチャットボットで処理することで、サービスデスクの負担を大幅に削減できます。

こうした自動化の導入は「効率化」だけでなく、IT部門がより戦略的な業務にリソースを振り向けられるようにする効果もあります。ITILの枠組みは、AI活用による高度化を受け入れる柔軟性を備えているのです。

ITIL資格の将来性とキャリア展望

ITIL資格は今後もITサービスマネジメント分野での標準的な認定として位置づけられ続けるでしょう。特に、クラウドやDX推進の加速により、ITSMスキルを持つ人材の需要は増加しています。

資格を保有していることは、転職市場や昇進の場面で有利に働くだけでなく、実務において「プロセス改善をリードできる人材」として信頼を得る要素にもなります。加えて、ITIL4がアジャイルや自動化と親和性を強化したことにより、今後の運用現場においても有効性が維持されると考えられます。

長期的に見れば、ITIL資格は単なる知識証明ではなく、「継続的改善を推進できる人材」としてのキャリア価値を裏付ける資産となるでしょう。

まとめ

本記事では、ITILの基本概念からフレームワーク構造、導入メリット、進化の歴史、資格制度、導入時の注意点、そして今後の展望までを整理しました。

ITILとは ITサービスマネジメントのベストプラクティスを体系化した標準フレームワーク であり、IT運用の品質と効率を高める基盤となります。サービスライフサイクルや34のプラクティスを通じて、組織はITを単なるコストではなく「価値創出の源泉」として活用できます。そしてITILは静的な枠組みではなく、アジャイルやDevOps、AI、自動化といった新しい潮流と融合し続けています。これにより「安定性」と「俊敏性」を両立し、企業の競争力を長期的に支える存在へと進化しています。

自社や自身のキャリアにITILをどう活かすかを考えることは、単なるIT運用の改善にとどまらず、ビジネス全体の成長戦略に直結します。ITILは、まさに「ITを経営の武器に変えるための共通言語」と言えるでしょう。

IT運用が「仕組み」ではなく「個人の工夫」に頼り切っていませんか?

問い合わせ対応やトラブル対応は、なんとか現場でこなせている。でも、その一つひとつが属人的で、記録にも残らず、再発防止にもつながらない。対応フローがないまま各自の判断で進み、引き継ぎも曖昧、情報も散在していく。こうした状態では、どれだけツールを導入しても、改善は一向に進みません。なぜなら、ITサービス運用に本当に必要なのは、「仕組みの設計」だからです。

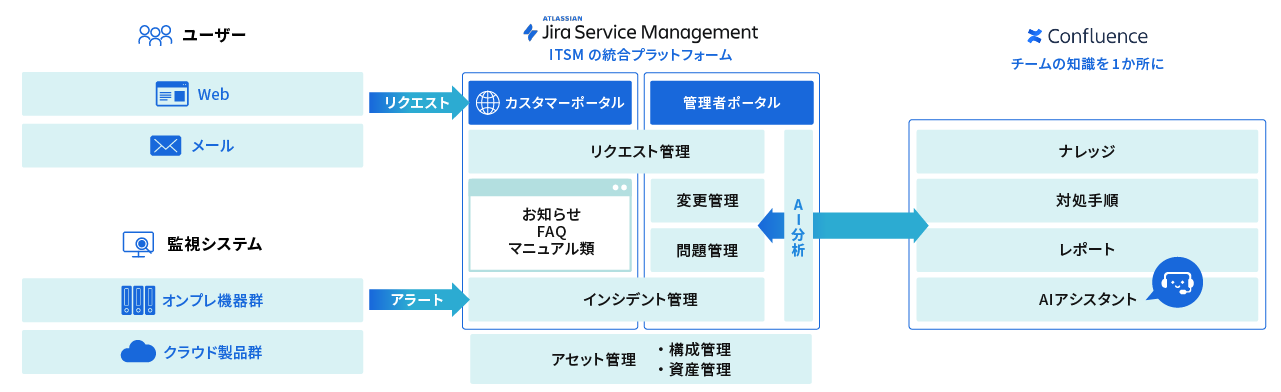

DTSのITSM導入支援サービスは、Jira Service Managementを用いて、バラバラな対応ルールや情報の分断を解消し、IT運用をプロセスと責任で回る“仕組み”に変える支援を行います。

IT運用を整備し、対応品質を標準化する「ITSM導入支援サービス」

DTSのITSM導入支援サービスは、Jira Service Managementを活用し、バラバラな対応ルールや情報の分断を解消し、IT運用をプロセスと責任で回る“仕組み”に変える支援を行います。

単なるツールの導入ではなく、現場の業務にフィットするプロセス・ルール・役割設計を支援することで、判断の基準化・対応の再現性・組織的なナレッジ活用を実現します。

数ある運用改善サービスの中でも、DTSのITSM導入支援が選ばれる理由は、以下の3つです。

- 分散された問い合わせ窓口の一元管理化

- そもそもの問い合わせを削減

- AIと自動化で応答スピードと精度を強化

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

分散された問い合わせ窓口の一元管理化

DTSでは、Jira Service Managementを活用し、すべての問い合わせを1つのポータルに集約。 カテゴリ別のフォームで自動分類・チケット発行し、対応の可視化とステータス管理を実現します。

加えて、対応者・対応履歴・進捗状況をリアルタイムで共有できるため、 属人化・対応漏れ・情報のブラックボックス化を防止し、“見えるIT運用”へと変革します。

そもそもの問い合わせを削減

「また同じ質問がきた」「担当者が変わると引き継げない」こうした問い合わせは、対応するほど増えていく構造的な問題です。

ReSMでは、問い合わせ傾向を分析し、ナレッジベースやFAQを整備。再発しやすい問い合わせには自己解決できる導線をあらかじめ用意し、問い合わせ件数そのものを減らす仕組みを設計します。

AIと自動化で応答スピードと精度を強化

チケット対応に人手がかかりすぎる、初動のレスポンスが遅い―― そんな課題には、AIチャットやワークフロー自動化の活用が効果的です。

DTSでは、Jira Service Management上でAIによる問い合わせ分類や自動返信・自動アサインなどの設計を支援。 現場の負担を減らしながら、スピードと正確性の両立した対応体制を実現します。

この記事の著者

近い課題のコラムを見る

関連するサービス

お問い合わせ

依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。

まずはお悩みをご相談ください。

-

システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料

クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。

-

4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」

運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。