情シスの社内ヘルプデスク担当者が退職?属人化した業務の引き継ぎはどうすればよいのでしょうか?

ひとりだけ情シスとは?現状と背景

企業のIT業務を一人で担う「ひとりだけ情シス」は、近年とくに中小企業や成長期企業で増加しています。ひとりだけの情シス担当者が、社内ネットワークやサーバー、クラウドサービスの運用から、社員のパソコン設定やヘルプデスク対応まで、幅広い業務を一手に引き受けるのが特徴です。

つまり、情シス担当者が退職すれば、社内ITが崩壊するリスクを抱える構造といえます。しかし、その重要性とは裏腹に「属人化」「過重労働」「退職リスク」といった課題を抱えやすく、企業経営にとっても大きなリスク要因となっています。

ここでは、ひとりだけ情シスの定義や役割、発生しやすい環境、類似する形態との違いを整理していきます。

定義と役割範囲

ひとりだけ情シスとは、情報システム専任者が社内に一人しかいない状況を指します。具体的な業務範囲は以下のように多岐にわたります。

- サーバーやネットワーク機器の導入・運用・監視

- 社員からのヘルプデスク対応(パソコンやメール不具合、ソフトウェア利用方法の問い合わせ)

- セキュリティ対策(ウイルス対策、脆弱性対応、アクセス権限の管理)

- IT資産やライセンス契約の管理

- 業務システムやクラウドサービスの導入・設定

本来であればチームで分担すべき業務を一人で抱え込むため、担当者には幅広い知識と実務能力が求められます。しかし、その重要性に比べて評価されにくく、属人化が進行しやすいのが課題です。長時間労働や精神的な負担が発生しやすく、退職や離職リスクにつながりやすい点は、企業にとって看過できません。

発生しやすい企業規模・業種

ひとりだけ情シスは、社員50~200名規模の中小企業や急成長中のベンチャー企業に多く見られます。

- 中小企業:人員やIT予算が限られ、IT部門の整備が後回しになる

- 成長企業:急激に社員数や拠点が増え、IT基盤の拡張が追いつかない

- 業種:製造業、物流、サービス業など、期間システム依存度が高い業態

例えば、新規拠点開設やリモートワーク環境の整備をひとりで進めるケースも珍しくありません。こうした環境では、ITの重要性が認識されながらも十分なリソースが確保されにくく、担当者に大きな負荷がかかります。その結果、システム停止やセキュリティ事故が発生した際に経営へ直結するリスクを伴う点が大きな課題です。

ゼロ情シス・兼任情シスとの違い

ひとりだけ情シスと混同されやすい概念に「ゼロ情シス」や「兼任情シス」があります。違いを整理すると以下のとおりです。

| 種類 | 定義 | 特徴・リスク |

|---|---|---|

| ゼロ情シス | 専任者不在。外部ベンダーに依存 | コストは抑えられるが、緊急時に即応できない |

| 兼任情シス | 他部署の社員が片手間で情シスを担当 | 専門性が不足し、セキュリティや運用に穴が生じやすい |

| ひとりだけ情シス | 専任者はいるが一人のみ | 属人化が進み、退職=業務崩壊リスク |

この中で最も脆弱なのは「ひとりだけ情シス」です。ゼロ情シスや兼任情シスは外部依存リスクがある一方で、ひとりだけ情シスは依存先が個人であるため、その人が退職すると業務が完全に止まる可能性があります。

いきなりの退職、派遣の期間切れ…情シス業務は属人化しがち

ある企業の情シス部門の事例です。その企業では数人体制の情シス部門で基幹系や情報系のシステムを管理していましたが、情シス担当者の1人が急に退職することとなり、十分な引き継ぎができませんでした。その担当者は情シス内で主に社内ヘルプデスクを受け持っていたため、「社内ヘルプデスクなら情シス部門内で手分けすれば何とかなるので、詳細な引き継ぎは不要だろう」と考えていました。

しかし、情シス部門の数人の担当者が引き継ぎ、社内問い合わせ対応を行ったところ、想定以上に大変な業務だったのです。ひとつの対応に数十分かかってしまったり、情シスルームからそのまま現場に駆け付けて、トラブルの解消まで半日がかりで解決ということもありました。「これほど手間のかかる仕事をどうやってスムーズにこなしていたのだろう。詳細の引き継ぎをしておく必要があった…」

情シスの社内ヘルプデスクに限らず、システム運用などは属人化しやすく、引き継ぎを念入りに行わなければ後々の業務に影響してしまいます。

ひとりだけ情シスが退職する主な理由

ひとりだけ情シスは企業にとって不可欠な存在ですが、担当者本人にとっては非常に負担が大きい環境です。そのため、退職を検討したり、実際に離職に至るケースが珍しくありません。背景には業務過多や属人化、スキルや評価の不一致、孤立感、さらには市場環境による転職機会の増加など、多様な要因が絡み合っています。

ここでは退職に至る代表的な理由を整理し、なぜ企業が予防策を講じる必要があるのかを解説します。

業務過多と属人化

最も深刻な理由は「業務量の過多」と「情報の属人化」です。ITインフラの管理、ユーザーサポート、セキュリティ対応、システム導入プロジェクトなど、担当領域は広範囲に及びます。

- 障害対応が重なれば深夜・休日対応が常態化

- ノウハウが担当者の頭の中にしかなく、マニュアル化されていない

- 休暇・病欠でも業務が止まりやすい

このような状況では「自分がいなければ会社が回らない」という心理的負担が大きく、燃え尽き症候群や退職意欲に繋がります。

スキルミスマッチと評価不足

次に多い理由は、必要とされるスキルと会社からの評価の不一致です。

- ネットワーク、セキュリティ、クラウド、業務システム

- 研修や教育機会が乏しく、自己学習に依存しがち

- 社内では「PCに詳しい人」程度の認識にとどまりやすい

- 給与・昇進が伴わず、キャリアの将来像を描きにくい

これらの背景が重なり、「このままではキャリアが閉ざされる」と感じて転職を選ぶ人も多いのです。とくに同業他社が高待遇で採用を進めている現状では、この評価不足が大きな退職要因になっています。

孤立感・相談相手の不在

ひとりだけ情シスは、社内で相談できる相手がいないことも大きな問題です。

例えば、システム障害が発生した際に「まだ復旧できないのか」と責められる一方で、具体的に支援してくれる人はいません。他部署にはIT知識を持つ人材が少ないため、悩みや課題を相談できる相手がいないのです。このような孤独感は精神的な消耗となり、燃え尽き症候群を招きやすく、退職の直接的なきっかけとなります。

他社からの引き抜き・市場流動

近年、IT人材不足は深刻で、インフラやセキュリティに強い情シス担当者は高い市場価値を持っています。クラウド化やDX推進が加速する中で、インフラやセキュリティに精通した人材は市場価値が高く、転職サイトやエージェント経由で好条件のオファーが届きやすいのです。現職で過重労働や評価不足に悩んでいる担当者ほど、待遇の良い環境へ移る決断をしやすくなります。

企業にとって「辞められると困る人材」である一方、本人にとっては「他社に移れば改善される」という魅力的な選択肢が存在することが、離職を加速させています。

派遣の期間切れ

一部の企業では、派遣社員に情シス業務を委託している場合もあります。この場合、契約終了=情シス不在という自体が起こりえます。派遣スタッフ自身が退職を選んだわけではなくとも、契約の打ち切りや条件変更によって業務停止に繋がります。

中小企業では特に、派遣頼みの体制が脆弱さを抱えており、計画的な対策を怠ると大きな混乱を招きかねません。

退職による企業のリスクと評価

ひとりだけ情シスが退職すると、ただ人手を失うだけでは済みません。社内システムの管理やセキュリティ体制が一気に脆弱化し、経営に直結するリスクが顕在化します。システム障害時の対応遅延や業務停滞、セキュリティ事故、さらにはDX推進の停滞まで、多方面で悪影響が及ぶのが特徴です。

ここでは、退職によって発生しやすい3つの主要リスクを整理します。

システム停止・業務停滞リスク

最も深刻な懸念は、システム障害発生時に復旧できないリスクです。ひとりだけ情シスは、システム全体の構成や手順を唯一把握しているため、退職後に障害が発生すると、原因究明や復旧作業が滞ります。

- 基幹システムの停止で受発注・請求処理が止まる

- 製造ラインや物流システムがストップし、納期遅延につながる

- 顧客対応が滞り、信頼を失う

業務停止が数時間〜数日続くと、直接的な売上損失だけでなく、取引先や顧客からの信用低下という長期的なダメージにも繋がります。

セキュリティリスクの増大

担当者の退職後は、セキュリティ管理の穴が最も生じやすい領域です。

- アカウントやパスワードが正しく引き継がれず、不正利用の危険が残る

- OSやソフトウェアの更新が滞り、脆弱性が放置される

- 権限管理の不備で、内部不正や情報漏洩のリスクが高まる

近年はランサムウェア攻撃や内部不正のリスクが高まっており、セキュリティ事故が発生すれば数百万〜数億円規模の損害賠償につながることもあります。ひとりだけ情シスの退職は、単に業務効率の問題にとどまらず、企業存続を揺るがすセキュリティ課題を引き起こすのです。

DX・改善施策の停滞

ひとりだけ情シスが退職すると、日常運用を維持するだけで手一杯になり、ITを活用した改善活動やDX(デジタルトランスフォーメーション)施策が停滞します。

- クラウド移行やシステム刷新の計画がストップ

- 新しい業務アプリを導入した自動化や効率化の取り組みが遅れ、競合との差が拡大

- 市場変化に迅速に対応できず、成長スピードが鈍化

特に成長期の企業では、システムの拡張や自動化は事業成長を下支えする重要な要素です。その推進役である情シスを失うことで、ビジネスの成長スピードそのものが落ちてしまうリスクが高まります。

退職が決まったら行うべき引き継ぎ・準備

ひとりだけ情シスの退職が決まった場合、混乱を最小限に抑えるために計画的な引き継ぎが不可欠です。担当者が抱えてきた業務は幅広く属人化しているため、そのまま退職を迎えると、企業全体に大きなリスクが残ります。

業務の可視化、マニュアル整備、権限移譲、社内周知という4つの役割分担を体系的に進めることで、引き継ぎの精度を高めることが必要です。

ここでは実務的な準備のポイントを整理します。

業務棚卸しと可視化

まず最初に行うべきは、担当者が日常的に行っている業務の洗い出しです。定常業務と、突発業務を区別することで、全体像が明確になります。

▪️主な定常業務の例

- サーバー監視

- 定期バックアップ

- アカウント発行

▪️主な突発業務の例

- 障害対応

- ヘルプデスク対応

さらに、業務ごとの頻度や所要時間、優先度を付与すると、後任者や外部委託先が効率的に対応できます。担当者しか知らない「暗黙知」を掘り起こすことが、引き継ぎの土台を作るうえで最重要のプロセスです。

マニュアル・ナレッジベースの整備

次に行うべきは、業務手順の文書化です。

- システム設定手順書

- 障害対応フローチャート

- よくある質問(FAQ)集

- ツールやサービスの利用マニュアル

これらを社内のナレッジベースや共有フォルダに集約し、検索しやすい形にすることが重要です。たとえば「パソコン初期設定手順」や「VPN接続方法」といった日常的に発生する作業は、標準化されたドキュメントとして残しておけば、非IT部門の社員でも対応可能です。属人化防止と業務継続性の両立に繋がります。

権限・アカウント管理の移譲

退職に際して見落とされがちな引き継ぎが、アカウントや契約関連の移譲です。担当者が管理しているアカウントやパスワード、ライセンス契約を正しく引き継がなければ、業務停止やセキュリティ事故につながります。有効な手順は以下の通りです。

- すべてのシステム・ツールの権限リストを作成

- 契約更新日やライセンス期限を明記

- パスワードをセキュアな方法で後任者または管理部門へ移譲

- 不要アカウントを停止

こうした対応を怠ると、「退職後にシステムが使えなくなる」という最悪の事態を招きやすいため、優先的に取り組みましょう。

社内周知と役割分担の明確化

最後に、関係部署への周知を行います。

- 暫定的な担当者を各部署から選出

- 緊急連絡フローや対応ルールを明文化

- 退職日までのスケジュールを全社共有

たとえば、「来月以降は外部委託に切り替える」など具体的な移行計画を共有しておけば、混乱を最小限に抑えられます。

退職後に取るべき企業側の対応

ひとりだけ情シスが退職した後は、一時的に「IT担当不在」という非常に危険な状態になります。事前に引き継ぎをしていても、すべての業務を網羅できるわけではなく、突発トラブル時に混乱が発生しやすいのが実情です。

この業務空白期間を乗り越えるには、短期的な応急対応と中長期的な安定運用計画を同時並行で進めることが欠かせません。

緊急時の外部委託・BPO活用

最も即効性のある対応策は、外部委託やBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)の活用です。システム保守や監視、ヘルプデスク対応など定常業務を外部パートナーに委託すれば、突発的な障害にも一定レベルで対応できます。

たとえば、「障害発生から何時間以内に復旧するのか」「どの時間帯までサポート可能か」といった具体的な基準を明確にしておけば、社内の安心感も高まります。コストはかかるものの、退職直後の混乱を避けるためには非常に有効な手段です。

他部署や兼任による暫定運用

外部委託を整備するまでの間は、社内で暫定的な体制を整える必要があります。たとえば、総務や経理から応援要員を一時的に配置し、簡単なアカウント申請や問い合わせ対応を担当させるといった方法です。応援要員には簡易マニュアルを用意し、最低限のトレーニングを行うことで混乱を抑えられます。

ただし、すべての業務を完璧に引き継ぐことは難しいため、業務の重要度に応じて優先順位をつけることが求められます。基幹システムの運用やセキュリティ対応は優先度を高く設定し、その他の業務は外部委託や後任採用を待って対応する、といった判断が現実的です。

採用・後任育成の計画

短期的な対応を乗り越えた後は、長期的な安定を見据えて後任者の採用や育成を進めましょう。IT人材の採用競争は激化しているため、求人媒体や人材紹介だけでなく、リファラル採用や専門コミュニティでの募集など多様なルートを検討すべきです。

重要なのは「再びひとりだけ情シスに戻さない」ことです。OJTを通じて段階的に業務を引き継ぎ、チーム体制を志向するのが望ましいです。また、外部委託先との役割分担を明確にし、業務の平準化を進めることで再び属人化するリスクを減らせます。

退職を防ぐための予防策

ひとりだけ情シスの退職は、企業にとって大きなリスクです。そのため「退職後に対応する」のではなく、事前に離職を防ぐ仕組みづくりが欠かせません。ポイントは、業務属人化を防ぎ業務負担を軽減する仕組み、適切な評価制度、外部パートナーの活用が有効です。

属人化・引き継ぎがないようにグループで社内ヘルプデスク対応を行う

それほど難しくないと思われる業務でも、テクニックやノウハウがあるため、うまく引き継がなければ後任担当者の円滑な業務遂行に時間がかかります。

そのため、引き継ぎが起きないような業務体制にすることが必要です。属人化されないよう、情シス業務をグループで行うのです。グループで共同作業を行えば属人化することがなくなり、退職や派遣期間切れが生じても、他の情シスメンバーでカバーできます。

とはいえ、「ひとりだけ情シス」など、グループで引き継ぎ対応することが難しいケースもあるでしょう。

業務ナレッジを属人化せずドキュメントに残して引き継ぎ

次に考えられる上手な引き継ぎは業務ナレッジのドキュメント化です。

- システム設定手順や障害対応フローをマニュアル化

- よくある質問(FAQ)をまとめ、誰でも検索できる形で公開

- 作業ログを残すことで、改善や効率化にも活用可能

ドキュメントが整備されていれば、担当者が急に退職しても後任や外部委託先がスムーズに業務を引き継げます。属人化解消だけでなく、部門全体の標準化・効率化にもつながります。

評価制度とキャリアパスの整備

退職を防ぐには、担当者のモチベーションを維持する仕組みも欠かせません。情シスは「目立ちにくいが不可欠」であり、経営層や現場から正しく評価されにくいのが現状です。そのため、成果を定量的に可視化し、正当に評価するがあります。

たとえば「障害発生件数の削減」「システム稼働率の維持」「社員満足度の改善」といったKPIを設定し、達成度に応じて評価する仕組みを導入します。また、昇進や異動、専門分野の拡張といったキャリアパスを提示することで、「将来像が描けない」という不安を和らげることができます。こうした取り組みは、ひとりだけ情シスを「孤独な便利屋」ではなく「組織に欠かせない専門職」として位置づけることにつながります。

外部パートナーとの併用運用

すべての業務を社内で抱えるのではなく、外部パートナーと役割分担することも有効です。日常的な監視やバックアップ、ソフトウェアのアップデートなど定常業務を外注化すれば、担当者はより高度な業務や改善活動に集中できます。

また、障害対応についても専門会社と契約しておけば、常に一人で責任を背負うプレッシャーから解放されます。長期的に外部パートナーと協業する仕組みを作ることで、担当者の負担軽減と安定運用の両立が可能になります。

まとめ

「ひとりだけ情シスの退職」という状況は決して珍しくありませんが、事前に適切な対策を講じていれば、企業のIT運用は大きく揺らぐことなく安定を保てます。重要なのは「人に依存しない仕組み」をつくり、IT担当者が安心して働ける環境を整えることです。これにより、企業は持続的な成長と競争力の確保につなげることができます。

社内ヘルプデスクは、情シス業務の中でも「止められない・減らせない」仕事

PCトラブルの一次対応、アカウント管理、社内ツールの利用方法に関する質問……。社内ヘルプデスクは、緊急性が高く属人化しやすい業務の代表例です。

一件ごとの対応は軽微でも、積み重なれば情シスの時間と集中力を奪ってきます。多くの企業では、FAQの整備や手順書の作成など、自力で問い合わせを減らす努力を重ねてきたはずです。しかし、結局いつも同じ質問が来て、本質的な負担軽減につながっていないと感じていないでしょうか。

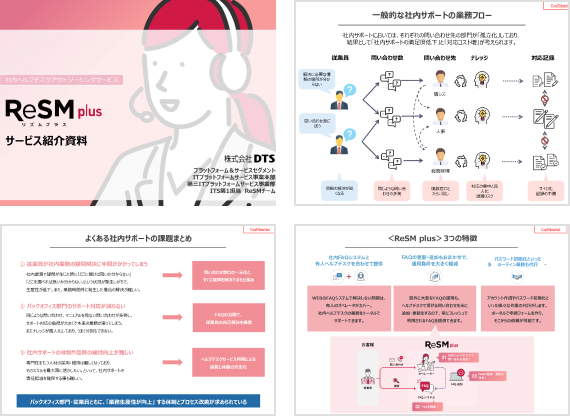

問い合わせ数の削減を目指す社内ヘルプデスク代行サービス「ReSM plus リズムプラス」

ReSMplusは単なる代行ではなく、社内から問い合わせそのものを減らすことを目指すヘルプデスク支援サービスです。属人化やリソース不足に悩む情シス業務を構造的に見直し、「場当たり対応」から「再発防止型対応」への転換を支援します。

数ある社内ヘルプデスクサービスの中でも、ReSMplusが選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。

- 問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産をつくる

- SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応

- パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産を作る

単に来た問い合わせに対応するのではなく、繰り返される質問を仕組みで減らすことを重視しています。

FAQの整備や定型ナレッジの蓄積、問い合わせ傾向の可視化を通じて、再発防止型の対応体制を構築します。属人対応に頼らない「仕組みのITサポート」へと進化させます。

SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応

ReSM plusは、SIerとして数多くのITインフラ支援を手がけてきたDTSが運営しています。

その実績に裏打ちされたITリテラシーの高いオペレーターが、メール・電話・などウェブ問い合わせフォームなど複数チャネルでの一括対応を実現。「話が通じるオペレーターが対応してくれる安心感」が、多くの企業から支持されています。

パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

PCセットアップやアカウント発行、IT資産管理…

こうした問い合わせを生む原因そのものを巻き取ることで、対応件数を根本から減らす設計が可能です。業務フローの一部をReSM plusに預けることで、情シスの予防的な働き方を支援します。

この記事の著者

近い課題のコラムを見る

関連するサービス

お問い合わせ

依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。

まずはお悩みをご相談ください。

-

システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料

クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。

-

4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」

運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。