サポートデスクとヘルプデスクの役割の違いとは?導入メリットを徹底解説

「サポートデスク」の定義・役割と類似用語との違い

サポートデスクとは、顧客や社員からの疑問やトラブルを一元的に受け止め、最適な解決策へ導くための総合窓口です。単なる問い合わせ対応にとどまらず、対応履歴を資産化し、業務改善や顧客体験の向上に繋げることが大きな役割です。

その本質を理解するために、混同されやすい他の窓口との違いを明確にし、組織内の役割分担を明確にしましょう。

サポートデスクとヘルプデスクの違い

ヘルプデスクは、例えばIT関連の技術的なトラブルシューティングといったある分野に特化した専門部署です。担当範囲の広さが、サポートデスクとヘルプデスクの違いです。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| ヘルプデスク | 専門の分野(IT関連の技術トラブル等)に特化。PC障害やシステム不具合など「点」の問題解決を担う |

| サポートデスク | 人事や総務の問い合わせ、製品やサービスの使い方相談など、部門や領域を横断した「面」の課題解決を担う |

例えば、「パソコンがネットワークに繋がらない」という相談はヘルプデスクの担当ですが、「出張経費の精算方法が知りたい」という相談はサポートデスクの担当です。この切り分けにより、社員が適切な窓口へ迷わずアクセスできます。

サポートデスクとコールセンターの違い

サポートデスクとコールセンターは、担う目的と評価指標が異なります。コールセンターは電話応対に特化し、大量の電話問い合わせを効率的に処理することが目的です。そのKPIは応答率や平均処理時間といった「量」の指標です。

一方でサポートデスクは、電話に加えてメール・チャットなど複数チャネルに対応し、一件一件の対応結果をナレッジ化して再利用します。KPIは一次解決率や自己解決率といった「質」の指標です。サポートデスクの現場では、単なる処理能力ではなく、どれだけ業務改善や顧客満足に繋がれるかが求められます。

サポートデスクとサービスデスクの違い

サービスデスクはITIL(ITサービスマネジメントのベストプラクティス集)の定義に基づき、ITサービスの品質を維持・管理するための機能です。インシデント管理・問題管理・変更管理といったプロセスに広く関わり、ITサービスのライフサイクル全体を統制します。

対してサポートデスクはIT領域に限定されず、人事・総務・経理までを対象にビジネス課題に向き合い、社員と顧客の両方を支える存在です。サービスデスクはITの品質維持を担うのに対し、サポートデスクは組織全体の効率と体験向上を担うと整理できます。

サポートデスクと社内SEの違い

社内SEの本業はシステム企画・開発・運用であり、問い合わせ対応は付随業務です。そのため、問い合わせ対応に追われると、本来の戦略的業務が遅延したり、対応結果を十分に記録できずノウハウが蓄積されなかったりする弊害が頻発します。

サポートデスクを専任化すれば、社内SEは戦略的業務や改善業務に集中できます。そして、組織全体が本来注力すべき高付加価値業務に集中できるようになります。

なぜ今サポートデスクが注目されるのか?

現代のビジネス環境では、サポートデスクの存在感がこれまで以上に高まっています。DXやSaaSの普及、さらに社内リソース不足といった課題が重なり、従来型の対応体制では限界が見え始めているためです。

高まる顧客体験(CX)への要求

あらゆる顧客接点がデジタル化する中、問い合わせ時の体験は企業ブランドの評価を左右する重要な接点です。特にSaaSのようなサブスクリプション型サービスでは、一度の取引で終わらず継続的な関係構築が前提となっています。これによりサポートの品質は顧客の継続利用=LTV(顧客生涯価値)に直結します。

サポートデスクには、問い合わせを処理する場から、体験を設計する場へ転換することが求められています。

社内部門のリソース不足と属人化

多くの企業で情報システム部門は業務過多による慢性的な人員不足に直面しています。結果として、システム運用と問い合わせ対応の兼務が常態化し、ナレッジ蓄積は進まず、特定の担当者に依存する属人化が進みがちです。この影響は、担当者の負担を増大させるだけには止まりません。対応遅延や引き継ぎ困難を招き、ナレッジが組織的に活用されず、イノベーションの阻害要因にもなり得ます。

標準化された仕組みを持つサポートデスクは、こうしたリスクを逓減し、BCP(事業継続計画)の観点からも必要不可欠です。

サポートデスクの種類と運用モデル

サポートデスクは、目的や運用形態に応じて複数のモデルに分かれます。選択のポイントは「社内向けか社外向けか」、「現場密着か集中管理か」といった軸にあります。

社内向けと社外向けの違い

社内向けサポートデスクか社外向けサポートデスクかに応じて、目的や目指すゴールが異なり、使うべきツールも異なります。この違いを認識することが、最適な運用モデルに向けた第一歩です。

| 種類 | 目的 | 目指すゴール |

|---|---|---|

| 社内向けサポートデスク | 従業員の生産性向上や業務効率化 | ・解決までの時間短縮 ・属人化の解消 |

| 社外向けサポートデスク | 顧客満足度やブランド価値向上 | ・顧客満足度スコア ・リピート率 |

各運用モデルの特徴

サポートデスクの運営は、組織規模やサービス提供範囲によって最適解が異なります。現場に近いほど柔軟さは高まる一方で標準化が難しく、集中させるほど効率は上がるが現場感との乖離が課題になる。このトレードオフを理解することが重要です。以下では代表的な4つのモデルを整理します。

◾️ローカルサポートデスク

各拠点に配置され、現場に即した迅速な対応が強みです 。現場の特殊な要望にすぐ応えられる反面、他拠点で同じ問題が起きても解決策が共有されず、組織全体で非効率が生じる可能性があります。

◾️中央サポートデスク

問い合わせを本社などで一極集中させるモデルです 。ナレッジの集約や品質の均一化、ガバナンス強化に優れますが、画一的な対応が現場の実情にそぐわない場合がある点には注意が必要です。

◾️バーチャルサポートデスク

クラウドツールやAI、RPA(Robotic Process Automation)を活用し、場所の制約なくサポートを提供します 。コスト効率に優れますが、自動応答で解決できない複雑な問題を、いかにスムーズに有人対応へ引き継ぐかのフロー設計が品質を左右します。

◾️フォロー・ザ・サン

異なるタイムゾーンに拠点を置き、24時間365日体制を構築するグローバルモデルです 。成功のためには、各拠点の業務レベルを標準化し、文化的な背景の違いを理解し合うトレーニングや、強固な情報共有基盤が不可欠です。

サポートデスクの具体的な業務内容と管理すべきKPI

質の高いサポートデスクを運営するためには、業務プロセスと客観的な評価指標を明確に定義する必要があります。

サポートデスクが担う3つのコア業務

◾️問い合わせ1次受付

ユーザーが「困ったらここに聞けばよい」と直感的に頼れるように、窓口を一本化します。問い合わせ内容に応じて優先順位付け(トリアージ)を行い、限られたリソースを最も影響の大きい問題に割り当てる役割も担います。結果としてたらい回しを防ぎ、ユーザー体験を安定させます。

◾️インシデント管理

トラブルの発生から解決までを一元的に記録・追跡し、原因を明確化して再発防止策に繋げます 。単なる事後処理ではなく、品質改善に向けた情報収集プロセスと位置づけるのがポイントです。サポートデスク部門では、この仕組みがあるかないかで組織全体の改善サイクルが大きく変わります。

◾️ナレッジマネジメント

過去の対応事例をFAQに蓄積し、再利用可能な情報資産(ナレッジベース)として整備します。属人化を防ぎ、ユーザーの自己解決を促進することで、問い合わせ件数そのものを減らす効果があります。優れたナレッジベースは、サポートデスクの担当者が担う単純作業を軽減し、コア業務に集中できる環境を作ります。

管理すべきKPI

◾️インシデント管理のKPI

⚫︎平均対応時間:=総対応時間 ÷ 総処理件数

問い合わせ受付から解決までにかかった平均時間を示す指標。これを短縮できれば、顧客や社員のストレスを軽減できます。

⚫︎一次解決率:=初回対応で解決した件数 ÷ 総問い合わせ件数 x 100

初回対応のみで解決できた割合を示す指標。 「問題を一度で解決してくれた」という体験を提供する一次解決率の高さが、顧客や社内の信頼を勝ち取る上で重要になります。

◾️ナレッジ管理のKPI

⚫︎FAQ充足率 = FAQで対応可能な問い合わせ件数 ÷ 総問い合わせ件数 x 100

問い合わせのうちFAQで回答が用意されている割合。これが高ければ高いほど、ユーザーが自力で答えに辿り着ける仕組みが整っていることを示します。

⚫︎自己解決率 = ユーザーが自己解決した件数 ÷ 総問い合わせ件数 x 100

ユーザーがFAQやナレッジベースを活用して自力で解決できた割合。この数値が高いほど、問い合わせ対応の効率化が進んでいる証拠と言えます。

サポートデスクのメリットとビジネス効果

サポートデスクを適切に運営すれば、企業は単なる「問い合わせ削減」以上の価値を得られます。顧客体験・社員の生産性・コスト効率の3方向で成果を計測可能にできる点がポイントです。

顧客満足度向上とLTV拡大

迅速かつ的確なサポートというポジティブな体験は、顧客の不満を解消するだけでなく、ブランドへの信頼を醸成します。これはリピート購入やサービスの継続利用をうながし、結果としてLTV(顧客生涯価値)の向上に貢献します。さらに、満足した顧客は肯定的な口コミを通じて新規顧客を呼び込むファンとなり、新たなビジネスチャンスを生み出します。問い合わせ対応を「コスト」から「売上を支える接点」へ変えることが、サポートデスクの強みです。

社員生産性向上と属人化解消

問い合わせ対応をサポートデスクに集約・標準化することで、各部門の専門スタッフは本来のコア業務に集中できます 。問い合わせから解放された従業員が、新しい企画や業務改善に取り組む時間を確保できるようになり、組織全体の創造性が高まります。担当者の急な休職や退職によって業務遂行に支障がでるリスクを回避し、安定した事業運営が可能になります。

コスト最適化

FAQやチャットボットによる自己解決が進むと、一件あたりの対応コストを削減できます 。また、初期の問い合わせ対応コストだけでなく、対応ミスから生じる手戻りやクレーム処理といった二次的なコストも削減できる点が大きなメリットです。問い合わせデータを分析して業務フロー自体を改善すれば、コスト発生の根本原因に直接アプローチすることも可能になります。

サポートデスク導入成功のポイント

サポートデスクの効果を最大化するためには、導入後の運用を回す仕組みを持つことが不可欠です。以下の3つの観点を押さえておくと、運用の質と継続性を高めることができます。

| 観点 | 目的 | キーアクション |

|---|---|---|

| 自動化ツールの活用 | 定型業務の効率化 | FAQ、チャットボット、生成AIを活用 |

| ナレッジ共有と品質管理 | 属人化防止と改善循環 | 定期更新ルール、60点公開 |

| SLA/KPI設計とモニタリング | 運用基準の明確化 | 数値基準を設定し、定期レビュー |

1. 自動化ツールを賢く活用する

よくある質問はFAQやチャットボットに任せ、担当者は複雑で高度な課題解決に集中できる体制を作ります。この役割分担によって、コスト削減と顧客満足度向上を両立できます。ツール選定時の判断基準は、自社の既存システム(CRMやSFAなど)との連携がスムーズに行えるかどうかです。

2. ナレッジ共有と品質管理フローを確立する

定期的にナレッジを棚卸しし、陳腐化した情報を削除・更新するルールを定めます 。ナレッジは完璧である必要はなく、「60点でも良いから公開し、利用者のフィードバックを得て改善していく」という文化を醸成することが、活用されるナレッジベースを育てる上で重要です。これにより活用率が上がり、結果的に自己解決率の向上に繋がります。

3. SLA/KPIを設計し、継続的にモニタリングする

「初回応答30分以内」のような具体的なSLA(サービスレベル合意)を設定し、その達成度をKPIで追い続けます 。SLAは一方的に設定するのではなく、サービス提供側と利用側の双方で合意形成することが、その後の円滑な運用のために不可欠です。

サポートデスクの導入ステップと運用体制づくり

サポートデスクの導入は、場当たり的に進めると定着せず失敗しがちです。成功には「現状把握 → 設計 → 定着化」という3段階を踏むことが重要です。

| ステップ | 主な活動 | 成功のポイント |

|---|---|---|

| 1. 現状分析と課題抽出 | 問い合わせ件数、チャネル、解決時間を可視化 | 属人化、対応漏れ、_遅延といった課題を定量的に明らかにする |

| 2. 設計・構築・導入 | フリー設計、人員体制、利用ツールを決定し小規模導入 | 図やチャートで視覚化し、スモールスタートで検証しながら拡大 |

| 3. 定着化とPDCA運用 | KPIモニタリング、フィードバック収集、教育・広報 | KPIを基盤に改善サイクルを文化として根付かせる |

1. 現状分析と課題抽出

まず、現在の問い合わせ状況を可視化します。「誰が」「いつ」「どのようなチャネルで」「どんな内容の」問い合わせを受け、「解決までにどれくらい時間がかかっているか」などを定量的に調査し、課題を明確にします 。ここで属人化や対応遅延、KPI未設定といった課題を明確にすることが、導入設計の前提となります。

2. 設計・構築・導入

課題に基づき、対応フロー、人員体制、利用ツールなどを設計します 。対応フローは図やチャートを用いて、全員にとって理解しやすくします。導入は最初から大規模にせず、スモールスタートで実証実験を行い、段階的に拡大していくのが成功の秘訣です。

3. 定着化とPDCA運用

導入後は、ユーザーアンケートなどで定期的にフィードバックを収集し、改善を続けます 。導入初期は、積極的に利用を促すための社内広報や、使い方に関する勉強会を開催することも有効です。KPIのモニタリングと改善活動を文化として根付かせることが、持続的な成果に繋がります。

まとめ

サポートデスクは、問い合わせを単なるコストではなく「価値を生むデータ」へ変換し、顧客満足と業務効率を同時に高める戦略的な機能です。他窓口との違いを正しく把握し、自社の目的に合わせた運営モデル・KPI・ツールを設計することで、その価値を最大限に引き出すことができます。この記事で解説したポイントを参考に、自社のサポートデスクの役割を再定義し、問い合わせ対応を企業の新たな強みに変えていきましょう。

社内ヘルプデスクは、情シス業務の中でも「止められない・減らせない」仕事

PCトラブルの一次対応、アカウント管理、社内ツールの利用方法に関する質問……。社内ヘルプデスクは、緊急性が高く属人化しやすい業務の代表例です。

一件ごとの対応は軽微でも、積み重なれば情シスの時間と集中力を奪ってきます。多くの企業では、チャットボットやFAQの整備、手順書の作成など、自力で問い合わせを減らす努力を重ねてきたはずです。しかし、結局いつも同じ質問が来て、本質的な負担軽減につながっていないと感じていないでしょうか。

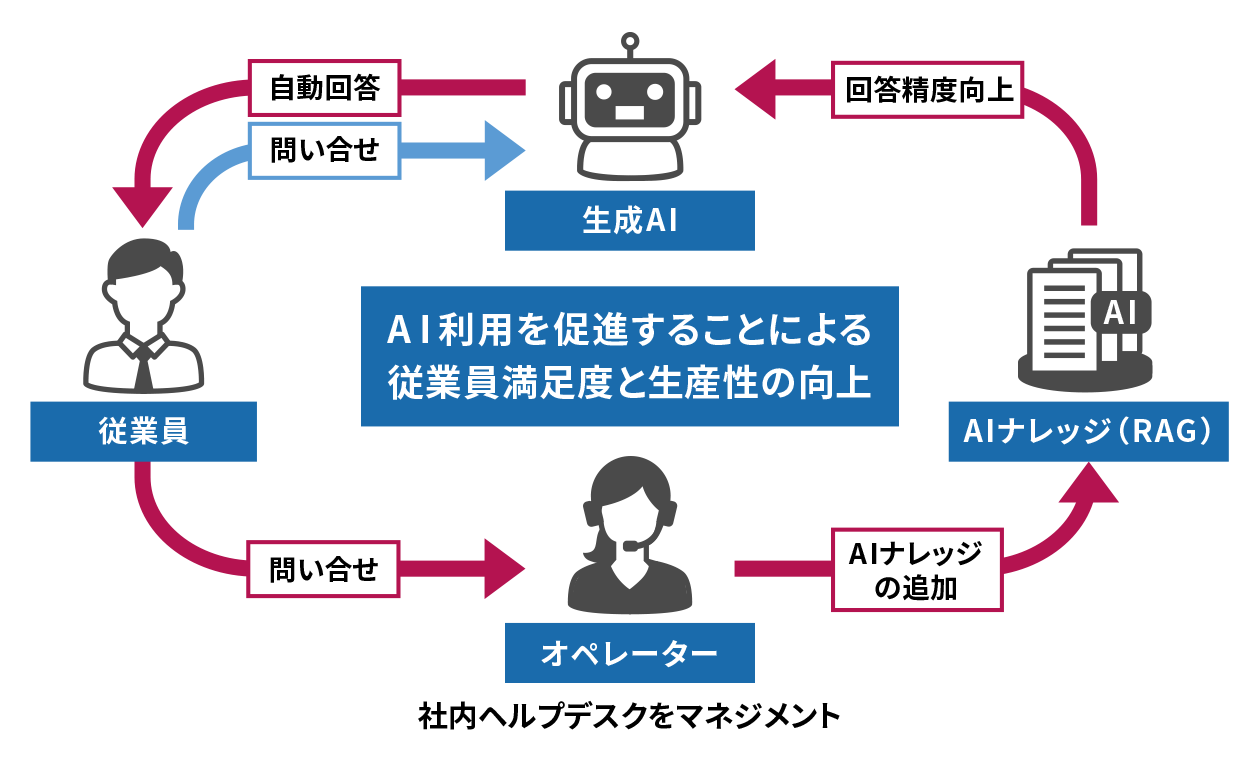

問い合わせ数の削減を目指す”有人型”AIヘルプデスク「ReSM plus リズムプラス」

ReSMplusは単なる代行やAIチャットボットではなく、生成AIと有人ヘルプデスクの連携により社内から問い合わせそのものを減らすことを目指すサービスです。属人化やリソース不足に悩む情シス業務を構造的に見直し、「場当たり対応」から「再発防止型対応」への転換を支援します。

数ある社内ヘルプデスクサービスの中でも、ReSMplusが選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。

- 問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産をつくり生成AIで活用

- SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応

- パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産をつくり生成AIで活用

単に来た問い合わせに対応するのではなく、繰り返される質問を仕組みで減らすことを重視しています。

生成AIに参照させるFAQの整備や定型ナレッジの蓄積、問い合わせ傾向の可視化を通じて、再発防止型の対応体制を構築します。属人対応に頼らない「仕組みのITサポート」へと進化させます。

SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応

ReSM plusは、SIerとして数多くのITインフラ支援を手がけてきたDTSが運営しています。

その実績に裏打ちされたITリテラシーの高いオペレーターが、メール・電話・などウェブ問い合わせフォームなど複数チャネルでの一括対応を実現。「話が通じるオペレーターが対応してくれる安心感」が、多くの企業から支持されています。

パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

PCセットアップやアカウント発行、IT資産管理…

こうした問い合わせを生む原因そのものを巻き取ることで、対応件数を根本から減らす設計が可能です。業務フローの一部をReSM plusに預けることで、情シスの予防的な働き方を支援します。

この記事の著者

近い課題のコラムを見る

関連するサービス

お問い合わせ

依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。

まずはお悩みをご相談ください。

-

システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料

クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。

-

4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」

運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。